Karsthöhlen der Fränkischen Schweiz – Faszinierende Welten unter Tage

Von Hardy Schabdach – 09/2019

Die Fränkische Alb ist eine der größten Karstlandschaften Deutschlands. Höhlen sind dabei der verborgene unterirdische Teil. Mehr als 3.000 Höhlen hat man bis jetzt registriert und jährlich werden weitere entdeckt. Es ist die Faszination des Unbekannten, die Menschen Neuland betreten lässt und sie motiviert, in das dunkle Reich der tiefen Stille vorzudringen. Obwohl die Wurzeln der fränkischen Höhlenforschung weit über 200 Jahre zurückreichen, ist die Erforschung der Höhlen keineswegs abgeschlossen. Viele Geheimnisse und Rätsel dieser unterirdischen Welten sind noch lange nicht gelöst.

Wasser als Baumeister – Die Genese fränkischer Karsthöhlen

Schlüsselsubstanz für die Genese der fränkischen Karsthöhlen ist die Kohlensäure. Sie entsteht im Wesentlichen während das Regenwasser durch die Humusschichten sickert. Dort ist der Kohlendioxidgehalt durch bakterielle Zersetzungsprozesse und durch die Wurzelatmung der Pflanzen um ein Vielfaches höher (bis zu 10 Volumenprozent) als in der Atmosphäre (0,034 Volumenprozent). Ein Teil des Kohlendioxids reagiert mit dem Wasser zur Kohlensäure. Diese ist zwar weitaus schwächer als Salzsäure, kann aber dennoch, im Gegensatz zu reinem Wasser, erhebliche Mengen an Kalk (Calciumcarbonat) oder Dolomit (Calciummagnesiumcarbonat) auflösen. Je nach Temperatur und Kohlensäuregehalt werden auf diese Weise bis zu 300 mg Kalk in einem Liter Wasser gelöst. Entlang von Klüften, die aus der tektonischen Beanspruchung des Gesteins resultieren, sickert das kohlensäurehaltige Wasser in den Gesteinskörper ein. Durch chemische Auflösung (Korrosion) des Gesteins entsteht nach einer gewissen Zeit ein von Hohlräumen und erweiterten Klüften durchzogener Gesteinskörper, einem Schweizer Käse nicht unähnlich. Dies führt dazu, dass in einer Karstlandschaft wie der Fränkischen Schweiz das Niederschlagswasser leicht und schnell in die Tiefe einsickern kann und der Oberfläche das Wasser entzogen wird.

In früheren Zeiten war in der Fränkischen Schweiz die Wasserversorgung der auf der Hochfläche gelegenen Dörfer durchaus problematisch. Mancherorts findet man daher in der Dorfmitte (z. B. in Leutzdorf) noch so genannte Hülen, künstlich geschaffene Weiher, die auf wasserstauendem Lehm angelegt wurden. Das schnell in die Tiefe abgeleitete Oberflächenwasser birgt auch eine große Gefahr, denn die Durchlaufzeit des Wassers ist so kurz, dass Schadstoffe und Verschmutzungen weitgehend ungefiltert in das Grundwasser eingeschleust werden. Hohe Nitrat- und Phosphatwerte im Grundwasser auf Grund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sind die Folge. Karstwassermarkierungen haben gezeigt, dass die Fließgeschwindigkeit des im Gesteinskörper einsickernden Oberflächenwassers zwischen 6 und 428 Meter pro Stunde beträgt.

Im Gegensatz zu den wasserarmen Hochflächen finden sich in den Tälern Flüsse, die von zahlreichen Quellen unmittelbar am Talrand oder im Talboden gespeist werden. Liegen diese Karstquellen über dem Vorfluter, weil im Talboden nicht verkarstungsfähige Schichten anstehen, so spricht man von einem seichten Karst (z. B. Wiesenttal bei Streitberg). Reicht das verkarstungsfähige Gestein bis unter den Flusswasserspiegel, wie z. B. im Wiesenttal bei Doos, so liegt ein tiefer Karst vor.

Klüfte und Schichtfugen sind die architektonischen Leitlinien, die das Wasser wie ein Baumeister zur Gestaltung der entstehenden Höhlen nutzt. Durch sie werden die Raumstruktur und die Größe der Höhle vorgegeben. Die korrosive Raumerweiterung einer senkrecht einfallenden Kluft führt zu spaltenförmigen Höhlengängen (z. B. Klingloch bei Würgau, Abb. 1). Eine Auflösung des Gesteins im Bereich von sich kreuzenden Klüften und Schichtfugen erlaubt dagegen die Bildung großer Höhlenhallen (Sophienhöhle im Ailsbachtal, Abb. 2). Die meisten Höhlen der Fränkischen Schweiz sind in Dolomit-Gesteinen des Oberen Jura (Malm) angelegt. Die Löslichkeit von Dolomit ist wesentlich geringer als die von Calcit. Insofern ist das zum Teil große Raumvolumen einiger Höhlenhallen (Geisloch bei Oberfellendorf, Sophienhöhle im Ailsbachtal, Teufelshöhle bei Pottenstein) erstaunlich, da dies oft im Widerspruch zur chemischen Lösungsfähigkeit des Dolomits steht. Bisher wurde die Entstehung der fränkischen Dolomithöhlen als analog zu den Verkarstungsprozessen in Kalkstein angesehen. Neue Überlegungen dazu zeigen, dass neben der chemischen Auflösung auch erhebliche physikalische Prozesse an der Genese der fränkischen Dolomithöhlen beteiligt sind (HOFBAUER et al. 2005, 2012). Der Frankendolomit zeigt eine grobkristalline Struktur. Die Kristallkörner können dabei die Dimension von Sandkörnern erreichen. Diese Erscheinung wird oft als zuckerkörnig beschrieben. Zusätzlich weist der Dolomit eine hohe Porosität auf, insbesondere im Vergleich zu den praktisch porenfreien, mikritischen Kalksteinen. Diese Porosität und Permeabilität erlaubt eine chemische Lösung nicht nur an der Oberfläche und entlang von Klüften, sondern auch innerhalb des Gesteins. Dadurch erfolgt eine Lockerung des Kornverbands und eine zusätzliche Vergrößerung der Porosität. Es ist somit ein sich selbstverstärkender Vorgang, der den Wassergehalt im Gestein erhöht. Letztendlich entsteht ein starker physikalischer Zerfall in Einzelkörner. Dieser als Verkrusung bezeichnete Prozess spielt neben der chemischen Auflösung durchaus eine bedeutende und bisher unterschätzte Rolle bei der Genese fränkischer Dolomithöhlen.

Noch vor über 60 Jahren wurde es als Normalfall angesehen, dass die fränkischen Höhlen weitgehend durch fließendes Wasser entstanden seien. So wurde auch die Teufelshöhle bei Pottenstein in der Literatur als verstürztes unterirdisches Bachbett eines ehemaligen Flusses beschrieben (BRANDT 1935). Eine kritische Betrachtung der Höhlengenese in moderner Zeit zeigt jedoch, dass nur wenige Höhlen der Fränkischen Schweiz als Flusshöhlen fungierten. Die Binghöhle und das Teufelsloch bei Streitberg sowie das Klingloch bei Würgau belegen durch Fließfacetten (Abb. 3) an den Höhlenwänden zumindest eine vorübergehende Beteiligung fließenden Wassers bei der Höhlengenese. Fließfacetten sind Formen, die durch Turbulenzwirbel entstehen. Mit ihrer Hilfe kann man die Fließrichtung und die Strömungsgeschwindigkeit des ehemaligen Höhlenflusses ermitteln. Im Querschnitt zeigen Fließfacetten ein elliptisch langgezogenes und asymmetrisches Profil. Dabei bilden sie ein flaches Ende, das in Strömungsrichtung, und ein steiles Ende, das in die Gegenrichtung weist. Je größer die Strömungsgeschwindigkeit, desto kleiner sind die Facetten. Der fossile Höhlenfluss der Binghöhle floss in Richtung des heutigen Eingangs. Der überwiegende Teil der fränkischen Höhlen zeigt in seiner Raumstruktur (große Hallen) und in seinem hydromorphen Formenschatz eindeutig Hinweise auf eine Entstehung durch Laugung im nahezu stillstehenden Grundwasserbereich. Decken und Wände dieser Höhlen sind häufig durch große Kolke und schräg abfallende Flächen (Laugfacetten) charakterisiert, deren Formen durch eine langsame Konvektion des Grundwasserkörpers entstanden sind.

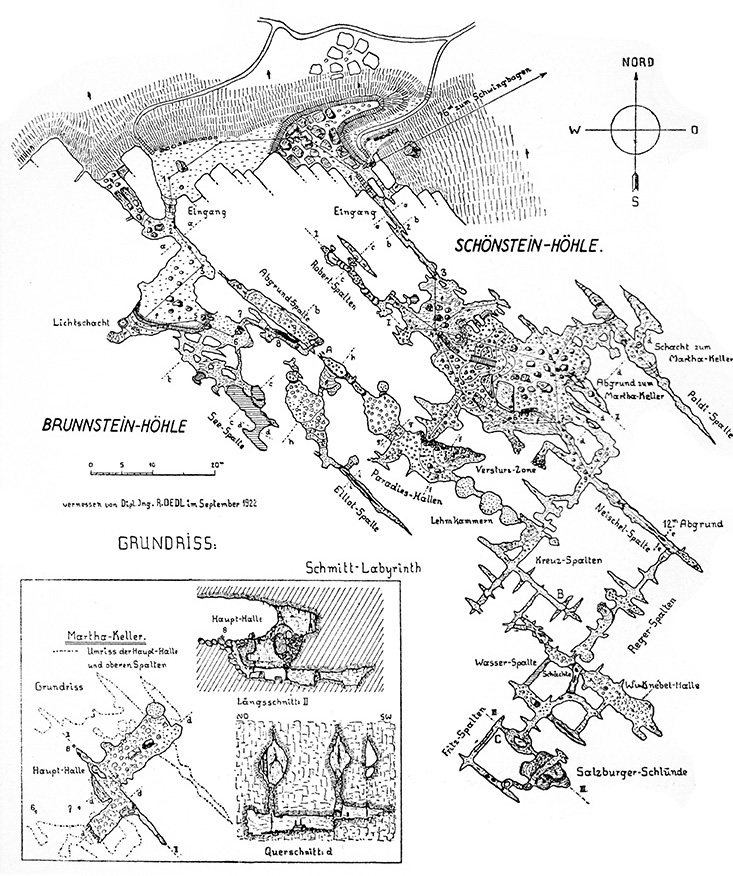

Neue und jüngste Impulse zu Erklärung der Höhlenentstehung in der Fränkischen Schweiz bietet das Konzept der hypogenen Höhlengenese. Die klassische Erklärung für die Bildung von epigenetischen Karsthöhlen ist, dass Niederschlagswasser versickert und im Karstgestein durch Korrosion (chemische Auflösung) Hohlräume bildet und erweitert. Bei der hypogenen Genese dient aufsteigendes Grundwasser als Antrieb für die Entstehung der Höhlen. Nach GLASER (2013, 2014) entstanden einige Höhlen der Frankenalb durch aus tieferen Aquiferen aufsteigende Grundwässer während der ausgehenden Kreidezeit und dem Alttertiär. Diese durchquerten den Malm von unten nach oben, bevor sie an artesischen Quellen austraten. Typisch für hypogen entstandene Höhlen sind eine labyrinthische Gangstruktur mit zentral gelegenen Hallen und zahlreichen blind endenden Seitenteilen. Zudem zeigen diese Höhlen Kolke und löchrige sowie stark zerlaugte Wände. Als Beispiele für hypogene Entstehung werden die Schönsteinhöhle bei Neudorf und das Geisloch bei Oberfellendorf angeführt. Insbesondere die Schönsteinhöhle besteht aus einem Labyrinth kluftgebundener Gänge und Schächte, die zueinander rechtwinklig angeordnet sind (Abb. 4). Zudem finden sich oft in der Nähe der Schächte sehr gut ausgebildete Kolke. Obwohl die hypogene Höhlengenese durchaus eine plausible Hypothese zur Erklärung der Raumstruktur einiger fränkischer Höhlen bietet, bleiben noch viele Aspekte ungeklärt.

Über das Alter der einzelnen fränkischen Höhlen kann nur spekuliert werden, da sich die verschiedenen Höhlenbildungs- und Verkarstungsphasen nur selten klar voneinander trennen lassen. Bestehende alte Höhlen wurden in nachfolgenden Verkarstungsphasen reaktiviert und oftmals vollkommen überprägt. Mit zunehmender Meeresverflachung gegen Ende der Jurazeit (ab Ober-Kimmeridge) bildeten sich erste aus dem Meer flach herausragende Inselgruppen. Eine Verkarstung dieser abgestorbenen Schwammriffe bereits zu dieser Zeit ist durchaus denkbar. Mit dem Rückzug des Meeres am Ende der Jurazeit muss ein großer Teil der Kalkgesteine schon zu Dolomit umkristallisiert gewesen sein. Als in der Unterkreide (vor ca. 142 Mio. Jahren) ganz Nordostbayern zum Festland wurde, waren die abgelagerten Weißjuraschichten unter den feuchtwarmen, tropischen Klimabedingungen einer intensiven Verkarstung ausgesetzt. Die kreidezeitliche Landschaft hatte dabei nur wenig mit dem heutigen Landschaftsbild der Fränkischen Schweiz gemeinsam. Es entstanden große Dolinen, Poljen, Höhlen und zum Teil ein stark ausgeprägtes Kegelkarstrelief.

Bisher ist man davon ausgegangen, dass während der Oberkreidezeit keine weiteren Verkarstungsprozesse erfolgten. Eine flächendeckende Sedimentüberschüttung der Frankenalb setzte mit den starken Bewegungen an der Fränkischen Linie nach dem Oberturon ein. Während tiefer Meeresspiegelstände und einem damit verbundenen hohen karsthydrographischen Gradienten erfolgte in der Oberkreide durchaus eine fortgesetzte Lösung der Karbonatgesteine. Beweise für diesen Prozess finden sich in synsedimentären Sackungsstrukturen in den Sedimenten der Oberkreide, wie sie besonders deutlich entlang der Autobahn-Abschnitte zwischen Pegnitz und Hormersdorf im Jahre 1996–1999 aufgeschlossen waren (PETEREK 2008). In einigen Fällen ließen sich dort unterirdische Verstürze synchron zur Sedimentation nachweisen. Eine weitere Verkarstungsphase erlebte die Fränkische Schweiz im Tertiär (ab dem Miozän). Hier kam es durch Hebung im Zentrum der Fränkischen Alb zur Bildung einer nordwest-südost verlaufenden Mulde, der so genannten Frankenalb-Mulde. Unter subtropischen Klimaverhältnissen wurden die in der Oberkreide abgelagerten Sedimente abgetragen und die Karstlandschaft der Unterkreide zum Teil wieder freigelegt. Die letzte Verkarstungsphase beginnt vor ca. 2,5 Mio. Jahren an der Wende vom Pliozän zum Pleistozän.

Tropfsteine – Kristalline Gewächse der Finsternis

Tausende Besucher der fränkischen Schauhöhlen erfreuen sich alljährlich an dem unermesslichen Formenreichtum der Tropfsteine. Schon in vergangenen Zeiten machten sich zahlreiche Naturforscher Gedanken über die Entstehung dieser kristallinen Gebilde. Die Theorien, die dabei vor einigen hundert Jahren entwickelt wurden, erscheinen heute bizarr und fremdartig zugleich. So wurde gemutmaßt, dass eine geheimnisvolle Kraft das Wasser zur Versteinerung zwinge oder ob nicht gar die unterirdische Stille das Wasser zur Kristallisation veranlassen könne.

Inzwischen hat man die Tropfsteinentstehung über physikochemische Prozesse geklärt. Die Kohlendioxid-Entgasung des Sickerwassers, die zur Ausfällung von kristallinem Kalk (Calcit) führt, ist die Hauptursache. Da die Höhlenluft im Vergleich zum Sickerwasser eine geringere Kohlendioxidkonzentration enthält, verliert das einsickernde Wasser das gesamte überschüssige Kohlendioxid durch Diffusion bis auf einen kleinen Rest, der im Gleichgewicht mit der Höhlenluft steht.

Die Bewässerung von Karsthöhlen durch versickernde Oberflächenwasser ist im Jahresverlauf nicht konstant. Daher ergeben sich für das Sinterwachstum jahreszeitabhängige Amplituden. Viele Höhlen der Fränkischen Schweiz erhalten ihre Hauptwasseranlieferung im Frühjahr während der Tauwetter- und Niederschlagsperiode. Ab Mai erreichen Sickerwässer mit maximaler Lösungskonzentration die Höhlen, was vor allem im Juni und Juli zu einer deutlichen Sinterbildungsphase führt (TIETZ 1988). Dieser Rhythmus wird natürlich stark vom Witterungscharakter des jeweiligen Jahres beeinflusst. Auch die zunehmende Klimaveränderung wird sich letztendlich auf das Tropfsteinwachstum auswirken. Generell unterliegt die Geschwindigkeit des Wachstums starken zeitlichen und räumlichen Schwankungen. Jede Tropfstelle in einer Höhle hat ihre eigene Wachstumsrate. Jeder Tropfstein erzählt somit nur sein persönliches Schicksal, und deshalb sind allgemeine Angaben zur Wachstumsgeschwindigkeit nur schwer zu ermitteln. Im gegenwärtigen gemäßigten Klima betragen die Sinterwachstumsraten durchschnittlich 0,2–0,4 mm im Jahr. Da die meisten fränkischen Höhlen im Dolomitgestein angelegt sind, ergeben sich hier bei der Sinterbildung einige mineralogische Besonderheiten.

Gerd TIETZ (1988, 1995, 2014) hat sich eingehend mit der Mineralogie fränkischer Sinterbildungen beschäftigt. Magnesiumhaltige Lösungen, wie sie im dolomitischen Muttergestein auftreten, haben einen entscheidenden Einfluss auf die Wuchsform und vor allem Kristallgröße der entstehenden Höhlensinter. Das Magnesium hat die Tendenz, ebenfalls wie Calcium in das Kristallgitter des Calcits eingebaut zu werden. In solch einer Lösung sind sowohl Calcium- als auch Magnesium-Ionen von einer Hydrathülle umgeben. Vor dem Einbau in ein Kristallgitter muss jedoch das Ion von dieser Hydrathülle befreit werden. Da dieser Prozess bei den Magnesium-Ionen energetisch höher liegt als bei den Calcium-Ionen, wird durch die Gegenwart der Magnesium-Ionen die Kristallkeimbildung negativ beeinflusst. Dies führt zu einem vorwiegend mikrokristallinen Aufbau der Tropfsteine in fränkischen Dolomithöhlen.

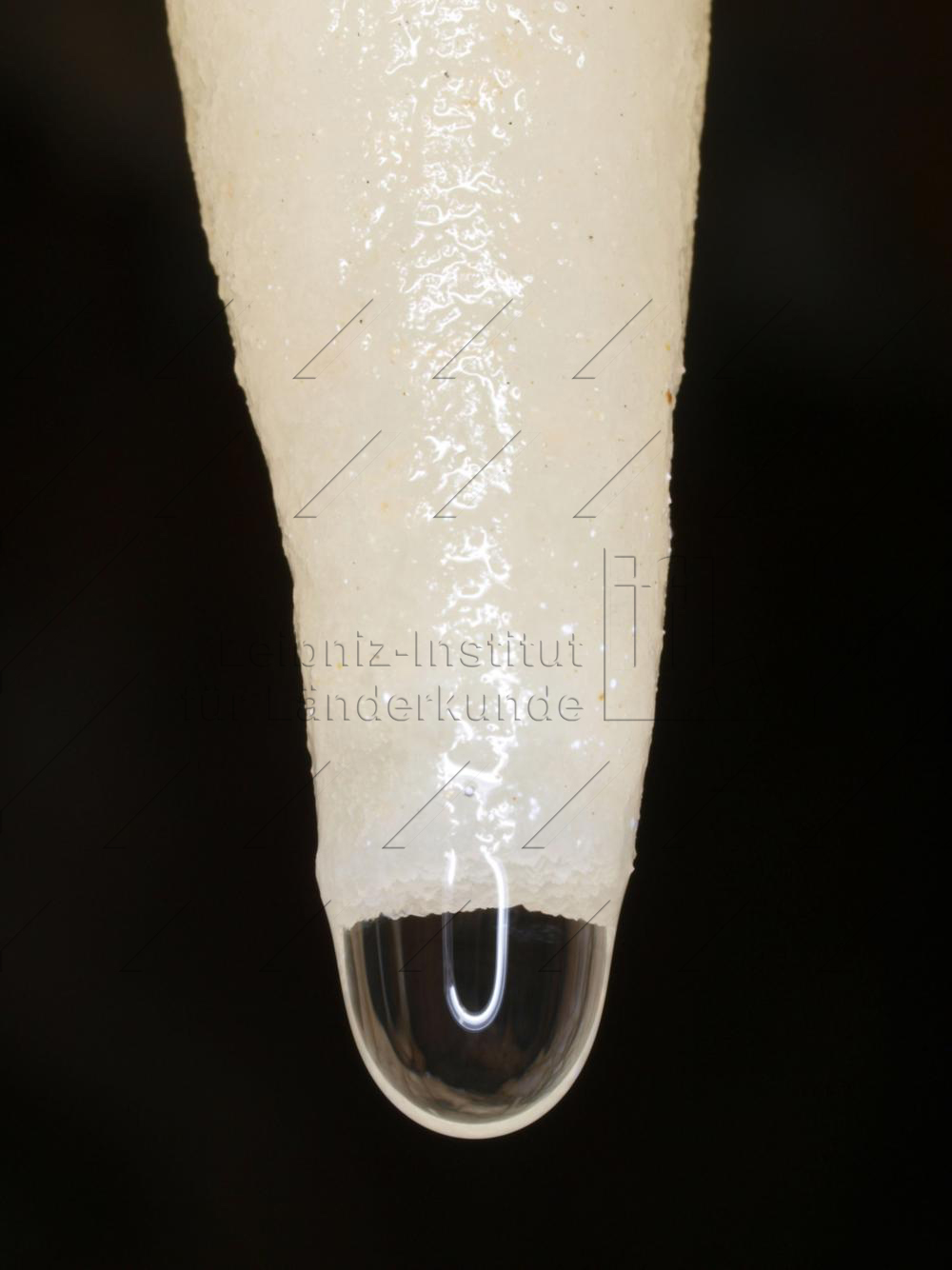

Höhlen, die im Kalk angelegt sind, wie z. B. die Binghöhle bei Streitberg, zeigen in ihrem Sinterinventar auch makrokristallin, in einigen Fällen sogar monokristallin aufgebaute Stalagmiten und Stalaktiten. Diese Tropfsteine zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Transparenz aus. Die Formenvielfalt der Tropfsteine gliedert sich in Boden- und Deckenformationen (Abb. 5). Sinterröhrchen und Stalaktiten (Abb. 6) wachsen von der Decke herab, während Stalagmiten vom Boden emporwachsen.

Die Exoten unter den Tropfsteinen sind die so genannten Excentriques (Abb. 7). Diese wahrhaft exzentrisch geformten Höhlensinter sind in fränkischen Höhlen eine große Rarität und erreichen meist nur eine unscheinbare Größe von wenigen Millimetern. Die schönsten Exemplare beherbergt das Geisloch bei Oberfellendorf. Excentriques wachsen, von den Gesetzen der Schwerkraft scheinbar völlig losgelöst, in alle Richtungen. Im Inneren der Gebilde befindet sich ein haarfeiner Kanal, durch den die kalkgesättigte Lösung mittels der Kapillarkraft transportiert wird, und damit verliert die Gravitation als richtungsbestimmendes Element bei der Kalkausfällung an Bedeutung. Eine weitere besondere Tropfsteinform sind die Pilz- und Knöpfchensinter (Abb. 8 und 9). Diese entstehen aus feinen Aerosolnebeln, wenn Tropfwässer auf dem Höhlenboden zerspratzen. Auch hier finden sich die schönsten Beispiele im Geisloch bei Oberfellendorf.

Höhleninhalte – Wertvolle Archive der Wissenschaft

Höhlen haben eine Geschichte und sie bewahren Geschichte. In ihnen finden sich die Spuren der Menschheitswerdung und sie sind die Wiege der Kunst. Zunehmend offenbaren sich die Höhleninhalte als wertvolle Archive für die unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen. Höhlen bergen die Relikte längst ausgestorbener Tierarten, deren massenhafte Ansammlung schon in früheren Jahrhunderten zur Bildung fantastischer Spekulationen und Theorien führte. Tropfsteine und Höhlensedimente erweisen sich als herausragende Klimaarchive, die zu einem besseren Verständnis für die wechselvolle Klimageschichte beitragen.

Tropfsteine – Steinerne Kalender und Klimaindikatoren

Höhlensinter, so der Überbegriff für Tropfsteine, stellen inzwischen ein bedeutendes terrestrisches Paläoklimaarchiv dar, das zeitlich hochauflösende Untersuchungen ermöglicht. Allein die Information, wann ein Tropfstein gewachsen ist, erlaubt bereits Aussagen zu den Umwelt- und Klimaverhältnissen der Vergangenheit. Unter vollglazialen Bedingungen mit Permafrost und einer nur geringen Boden- und Vegetationsdecke kommt das Sinterwachstum zum Erliegen, weil der Dauerfrostboden das Einsickern des Niederschlagswassers in den Höhlenraum verhindert. Zudem ist der Kohlendioxidgehalt unter diesen Bedingungen im Boden entsprechend gering, sodass die Lösungskraft kaum ausreicht, genügend Calciumcarbonat aus dem Muttergestein zu lösen. Höhlensinter sind somit ein direkter Beleg für warme und gemäßigte Klimaphasen. In den Höhlen der Fränkischen Schweiz sind neben einer nacheiszeitlichen Tropfsteingeneration vor allem Tropfsteine aus Warmzeiten (Interglaziale) vor 125.000, 200.000 und ca. 300.0000 Jahren nachgewiesen worden.

In den letzten Jahren hat der Fortschritt der instrumentellen Analytik (Thermionen-Massenspektrometrie/TIMS und Atomabsorptionsspektrometrie/AAS) wesentlich dazu beigetragen, die gespeicherten Informationen und Botschaften der Höhlensinter zu entschlüsseln. Mit Hilfe der Uran/Thorium-Methode kann man Sinter bis auf etwa 450.000 Jahre zurückdatieren. Der älteste mit der Uran/Thorium-Methode datierte Tropfstein aus einer Höhle der Fränkischen Schweiz stammt aus der Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth mit einem Alter von ca. 342.000 Jahren (KEMPE 2002). Die Doktorshöhle bei Muggendorf wurde 1957 weltweit die erste Lokalität für datierte Höhlensinter. Als ein Forscherteam um W. F. Libby 1947 die Radiokarbon-Methode (C14-Methode) zur Altersbestimmung entwickelte, wendete der Physiker und Höhlenforscher Herbert Franke als Erster diese Methode zur Altersdatierung von Tropfsteinen an (FRANKE 1959). Wissenschaftsgeschichtlich ist damit die Doktorshöhle sehr bedeutend, da hier erstmals der Beweis erbracht wurde, dass Höhlensinter mit der C14-Methode datierbar sind.

Stalagmiten zeigen einen fein geschichteten Aufbau. Diese Sinterrhythmik erlaubt es, wichtige paläoklimatische Kenngrößen zu ermitteln. Der feinlagige Bau von Kerzenstalagmiten eignet sich hierfür besonders. So liefert die isotopische Zusammensetzung in Bezug auf Sauerstoff (O18/O16) Hinweise auf die Temperaturentwicklung im Höhlenumfeld. Mit abnehmender Temperatur verringert sich der O18-Gehalt des Höhlensinters. Damit sind Tropfsteine gewissermaßen Thermometer mit denen sich die Temperatur vergangener Zeiten messen lässt.

Mit dem Forschungsprojekt CheckExtrema (Universität Heidelberg und Karlsruhe) rücken auch Höhlen der Fränkischen Schweiz (Zoolithenhöhle, Kleine Teufelshöhle) in den Mittelpunkt, um klimatische Extremereignisse der Neuzeit zu untersuchen (Abb. 10). Dabei sollen z. B. anhaltende Dürren oder hydrologische Extremereignisse anhand von geologischen Daten und historischen Archiven des süddeutschen Raumes identifiziert werden. Hierbei werden historische Aufzeichnungen des Staats- und Stadtarchives in Nürnberg mit hochaufgelösten Zeitreihen gespeicherter Signale (Sauerstoffisotopie) in mehreren Stalagmiten aus der Zoolithenhöhle und Teufelshöhle kombiniert (HOLZ 2017). Zur Verifizierung und zum besseren Verständnis der in den Stalagmiten gespeicherten Daten werden in diesen Höhlen zudem die Höhlenatmosphäre (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxidgehalt) mit zusätzlichen Messungen meteorologischer Parameter an der Erdoberfläche ermittelt. Eine Feinlamination von Höhlensintern ist wiederholt mit einer Jahresschichtung in Verbindung gebracht worden. Eine mikroskopische Analyse von Dünnschliffen eines spät-/postglazialen Kerzenstalagmiten aus der Zoolithenhöhle zeigte eindeutig eine Jahreslamination (WURTH 2000). Dabei wurde jeweils ein Lagenpaar aus einer fluoreszierenden und einer nicht fluoreszierenden Schicht als Bildung eines Jahres erkannt, wobei die UV-angeregte Fluoreszenz auf die in den Calcit eingelagerten Huminstoffe (Humin- und Fulvosäuren) zurückgeführt wird.

Zunehmend lassen sich in den Tropfsteinen übergeordnete Klimafaktoren nachweisen, die offenbar sehr stark von solaren Aktivitätsschwankungen geprägt werden. Auch die natürliche Sinterzerstörung birgt zum Teil klimarelevante Informationen. In zahlreichen Höhlen der Fränkischen Schweiz lassen sich unterschiedliche Sintergenerationen beobachten, wobei einige hochgradige Beschädigungen aufweisen (Abb. 11). Stalagmiten sind teilweise zerschert (Abb. 12) oder umgeworfen (Abb. 13). Als Ursache für diese Sinterschäden in mitteleuropäischen Höhlen wurden früher häufig schwere Paläoerdbeben angeführt (BECKER 1929). Ein positiver Beweis für Paläoerdbeben als Ursache für die natürliche Sinterzerstörung in fränkischen Höhlen kann jedoch nicht erbracht werden.

Es gibt zahlreiche Prozesse, die zur Zerstörung von Höhlensintern führen können. Durch Solifluktion und erosiven Massenentzug unterlagernder Lehmschichten wurden Bodensinterformationen massiv zerstört und zum Teil große Stalagmiten gefällt. KEUPP & PLACHTER (1972) konnten erstmals im Windloch bei Sackdilling periglaziale Strukturen (Kryoturbationen, Eiskeile) in pleistozänen Höhlensedimenten nachweisen. Damit ist bewiesen, dass während der Glazialzeiten in fränkischen Höhlen zeitweise Frosteinwirkung herrschte, die zu Frostsprengungen führten. Einen Hinweis auf Eisverfüllung liefern so genannte Kryocalcite, die jüngst erstmals für Franken in der Zoolithenhöhle entdeckt wurden (RICHTER 2014). Kryocalcite zeichnen sich durch eine leichtere Sauerstoffisotopie aus. Diese erklärt sich durch das Ausfrieren kalkgesättigter Höhlenwasser, denn bei einer gemeinsamen Kristallisation von Eis und Calcit wird das schwerere O18-Isotop bevorzugt ins Eis und nicht in das Kristallgitter des Calcits eingebaut. Die in Wasserbecken auf Eis durch langsames Ausfrieren des Wassers gebildeten Kryocalcite wurden nach Abschmelzen des Eises auf dem Höhlenboden abgelagert. Die Kryocalcite der Zoolitenhöhle datieren mit einem Alter von ca. 29.000 Jahren in die letzte Eiszeit (Würm, Weichsel). Damit ergibt sich während dieser Zeit eine Permafrostdicke von mindestens 30 Meter. Ein Teil der gestürzten Stalagmiten und auch beschädigte Stalaktiten an der Höhlendecke könnte somit durch die Einwirkung mächtiger Höhleneiseinlagerungen verursacht worden sein (KEMPE 1989, PIELSTICKER 2000).

Das Geisloch bei Oberfellendorf zeigt unter allen fränkischen Tropfsteinhöhlen die umfangreichsten Sinterzerstörungen. Der Zerstörungsgrad des Sinterinventars liegt bei ca. 70 % (MOSER & GEYER 1981). Ein Großteil der geschädigten Stalagmiten im Geisloch weist horizontal verlaufende Risse auf. Entlang dieser Risse kam es teilweise zum Abwurf der Stalagmitenspitze (vermutlich durch Druck und Bewegung von Eismassen). Gelegentlich sind auch Stalagmitenstücke abgesprengt und um kleine Beträge von ihrer Basis abgeschoben, ohne zu stürzen. Betrachtet man im Geisloch die Zerstörungsformen (horizontal verlaufende Risse) und die innere Struktur (Kristallstruktur) der geschädigten Stalagmiten, so könnten Kristallspannungen als primäre Ursache angeführt werden (SCHABDACH 1997).

Häufig zeigt sich im Zentrum der geschädigten Stalagmiten eine helle hochporöse Zone mit kleinen Hohlräumen. Diese porösen Zonen sind durch schnelles Wachstum der Kristalle aus stark übersättigten Lösungen entstanden. Somit sind die Kristalle unregelmäßig orientiert und die dabei entstehenden kleinen Kavernen können, solange sie mit Lösungen beliefert werden, zu Rekristallisationszentren werden. Eine extrem starke Rekristallisation innerhalb eines Stalagmiten erzeugt große Spannungen, die sogar zur spontanen Selbstzerstörung führen kann. Nicht nur die Rekristallisationszonen, sondern auch der Wechsel zwischen mikro- und makrokristallinen Bereichen erzeugt Spannungen, die durch äußere Faktoren (Frost, Eisdruck, Austrocknung, Erschütterungen) verstärkt werden. Damit liegt bei einem heterogenen Aufbau eines Tropfsteins gewissermaßen der Keim der Zerstörung in seinem Inneren. Es scheint so, dass die extrem hohe Zerstörungsrate im Geisloch durch ein Wechselspiel von Frost, Eisdruck und Kristallspannungen entstanden ist. Neben Höhlensinter liefert auch die sedimentologische und geochemische Analyse klastischer Höhlensedimente (Lehm, Dolomitasche) eine zunehmend wertvolle paläoklimatische Aussagekraft. Im Mittelpunkt stehen oberflächenmorphologische Merkmale auf Mineralkörnern, die im Höhlensediment eingelagert sind. Hierbei werden primär Quarzkörner, die durch chemische Verwitterung Oberflächenüberprägungen erfahren, als Klimaindikatoren eingesetzt. Erste Untersuchungen dieser Art liegen aus Sedimentverfüllungen der Kleinen Teufelshöhle bei Pottenstein vor (TIETZ 2002).

Paläontologische Überreste aus Höhlen der Fränkischen Schweiz

Höhlen sind oft über zahlreiche Öffnungen, Schächte und Spalten mit der Erdoberfläche verbunden. Dadurch sind Höhlen hervorragende Ablagerungsräume und Sedimentfallen. In diesen Sedimenten mit ihren ausgezeichneten konservierenden Eigenschaften wurden zahlreiche Überreste pleistozäner (eiszeitlicher) Tiere überliefert. Dabei gibt es unterschiedliche Prozesse, die zur Ablagerung fossiler Knochen in Höhlen führten. Zunächst gibt es Tiere, die eine Höhle aktiv aufsuchen, z. B. zur Winterruhe. Der Höhlenbär (Ursus spelaeus) ist hierfür das bekannteste Beispiel. Seine Skelettüberreste wurden in zahlreichen Höhlen der Fränkischen Schweiz zu Tausenden gefunden (z. B. Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth Abb. 14, 15).

Auch die Höhlenhyäne (Crocuta crocuta spelaea) nutzte die fränkischen Höhlen. Hyänen sind eine Ursache für den biogenen Eintrag von zahlreichen pleistozänen Großsäugern, denn sie haben die Gewohnheit, nicht alles vor Ort zu fressen, sondern Fleisch- und Knochenteile zu einem geschützten Fressplatz (z. B. einer Höhle) zu schleppen. Solche Hyänenhorste sind ein Glücksfall für die Quartärpaläontologen, da sie oft einen Querschnitt von Großsäugern liefern, die in ihrer Lebensweise eine Höhle nicht selbst aufsuchten. So finden sich in Höhlen die Überreste von Mammut, Wollnashorn, Wildpferd, Rothirsch, Rentier, Riesenhirsch und Bison.

Ein Beispiel für eine solchen Hyänenhorst ist die Jubiläumshöhle bei Elbersberg (Abb. 16), die bei Ihrer Entdeckung im Jahre 1974 ein großes Artenspektrum pleistozäner Großsäuger barg (AUER 1974). An einem Unterschenkel eines Wollnashorns aus dieser Höhle entdeckte man die typischen Fraßspuren der Höhlenhyäne. Mit ihren starken Schneidezähnen und kurzen Eckzähnen werden die Knochen der Beutetiere intensiv bearbeitet. Dabei beginnen die Hyänen immer an den weicheren Stellen, den Gelenkenden und Wachstumsfugen der Knochen.

Es waren vor allem die einstmals reichen Knochenlager pleistozäner Großsäuger, welche das Blickfeld der Öffentlichkeit vor über 200 Jahren auf die fränkischen Höhlen richteten. Während die Knochenlager der Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth schon in einem Bericht von Johannes Bonius aus dem Jahre 1602 Erwähnung fanden, offenbarten andere Höhlen wie z. B. die Sophienhöhle im Ailsbachtal oder die Teufelshöhle bei Pottenstein, ihre paläontologischen Schätze erst in nachfolgenden Jahrhunderten. Der Pfarrer und Naturforscher Johann Friedrich Esper sorgte 1774 mit seiner bedeutenden Abhandlung „Ausführliche Nachricht von neuentdeckten Zoolithen unbekannter vierfüsiger Thiere…“ dafür, dass das Land auf dem Gebirg mit seinen Höhlen und fossilen Knochen in den naturkundlich interessierten Kreisen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt wurde. Esper hatte in seiner Abhandlung bereits richtig erkannt, dass es sich bei den Überresten der „unbekannten creaturen“ aus der Gaillenreuther Höhle (heute Zoolithenhöhle genannt) um Bärenreste handelt. Dabei stellte er auch Unterschiede zum rezenten Braunbären fest (Ursus arctos). Esper war natürlich ein Kind seiner Zeit, denn der Gedanke der Evolution war noch nicht geboren, und er wagte daher nicht den Schritt, die Überreste einer ausgestorbenen Tierart zuzuweisen. So erklärte er die Bärenknochen aus der Zoolithenhöhle für die Relikte des damals noch wenig bekannten Eisbären (Ursus maritimus). Zwanzig Jahre später machte Johann Christian Rosenmüller einen gut erhaltenen Bärenschädel aus der Zoolithenhöhle zum Gegenstand seiner dissertatio, die er zur Erlangung des akademischen Titels eines „Doktors der Weltweisheiten“ an der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig vorlegte. Rosenmüller wagte den lang fälligen Schritt, eine neue Art aufzustellen. Weil der Bärenschädel aus einer Höhle stammte, nannte er die neue Art Ursus spelaeus (Höhlenbär).

Damit ist die Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth Typuslokalität für den Höhlenbären und somit weltweit bei Quartärpaläontologen bekannt. Noch im 19. Jahrhundert konnte man sich nicht vorstellen, wie es zu den enormen Knochenansammlungen in den Höhlen kam und entwickelte aus heutiger Sicht fantastische Hypothesen. Die große Zahl der Knochen erweckte bis in die heutige Zeit Vorstellungen von Katastrophen und Epidemien. Zur Erklärung dieser Knochenlager bedarf es aber keineswegs dramatischer Ereignisse. Der Faktor Zeit spielt hier die entscheidende Rolle. Wenn man davon ausgeht, dass alle zwanzig Jahre ein Bär in einer Höhle verendet, dann sammeln sich in einem Zeitraum von 20.000 Jahren immerhin 1.000 Skelette an.

Die Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth und die Sophienhöhle im Ailsbachtal sind herausragende Beispiele für Bärenhöhlen in der Fränkischen Schweiz. Mehr als 90 % der gefundenen Knochen in diesen Höhlen lassen sich dem Höhlenbären zuordnen. Die Menge der aus der Zoolithenhöhle geborgenen Funde kann nicht genau beziffert werden, da das Material weltweit über zu viele Sammlungen und Museen verstreut ist. Mit Sicherheit kann man die bis heute in ihr gefundenen Höhlenbärreste mit mehr als 1.000 Individuen veranschlagen (HILPERT 2005). Ein Großteil der Knochenlager konzentriert sich innerhalb der Höhlen meist auf wenige Plätze (Nischen, Schächte usw.). Daraus lässt sich ableiten, dass der weitaus größte Teil des Fossilmaterials heute nicht mehr dort liegt, wo die Tiere gestorben sind. Es handelt sich um eine Taphozönose, eine Ansammlung von Knochen auf sekundärer Lagerstätte. Der Transport an die spätere Fundstelle ist mit Solifluktion zu erklären. Aus eingangsnahen Bereichen werden über lange Zeiträume die im Sediment eingebetteten Knochenreste durch Bodenfließen in tiefer gelegene Nischen und Schächte verfrachtet (GROISS 2009).

Neben den Bärenknochen zeigen einige Höhlen der Fränkische Schweiz auch Lebensspuren in Form von Schliffen, die eine wichtige Ergänzung zum Verständnis der Lebensweise der Höhlenbären liefern. Als Bärenschliffe werde glatte, glänzend polierte Felsflächen bezeichnet (Abb. 17, 18). Diese Schliffstellen befinden sich nicht nur im Bereich von Engstellen, sondern vielfach in großen Gängen und Hallen. Sie sind dadurch entstanden, dass sich Bären immer wieder an denselben Stellen der Felswand mit ihrem Fell gerieben haben. Offenbar wurden dadurch Duftmarken an den Höhlenwänden angebracht, um eine Orientierung im dunklen Tiefenbereich der Höhle zu ermöglichen. Somit stellen Bärenschliffe über Jahrtausende von unzähligen Bärengenerationen streng eingehaltene Wechsel dar und ermöglichen eine Rekonstruktion des Orientierungsverhaltens der Bären in der Höhle.

Als Verursacher dieser Schliffe dürfte primär der Höhlenbär (Ursus spelaeus) in Betracht zu ziehen sein, obgleich in der letzten Kaltzeit (Würm, Weichsel) auch der Braunbär (Ursus arctos) lebte. Die schönsten Beispiele für Bärenschliffe der Fränkischen Schweiz finden sich im Geisloch bei Oberfellendorf, Großes Rohenloch bei Viehhhofen, Schweigelshöhle bei Burggaillenreuth und in der Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth. Die Eingangshalle der Zoolithenhöhle weist über einhundert Schliffstellen auf, die sich in einer Höhe von 40 bis 70 cm über dem heutigen Höhlenboden finden (SCHABDACH 2015).

Zu den extrem seltenen Lebensspuren der Bären in Höhlen zählen Bärenschlafplätze. Bisher gab es hierfür nur zwei Fundplätze in Deutschland und zwar die Große Klingenberghöhle (Ldkr. Amberg-Sulzbach) und die Laubenstein-Bärenhöhle im Chiemgau. Vor wenigen Jahren gelang ein erster Nachweis dieser Strukturen auch in einer Höhle der Fränkischen Schweiz. In dieser Höhle (nahe Pottenstein) finden sich einige ovale bis kreisrunde Bodenmulden im Bereich der Höhlenwand und in Wandnischen (Abb. 19). Ein Teil dieser Mulden ist bereits mit einer dicken Sinterschicht überzogen. Eine anthropogen bedingte Entstehung ist auf Grund der fehlenden Begleitfunde auszuschließen. Ob es sich bei diesen Mulden um fossile Lagerplätze des Höhlenbären oder um solche von subfossilen Braunbären handelt, konnte bisher nicht geklärt werden.

Schenkt man alten Berichten Glauben, so muss die Sophienhöhle im Ailsbachtal hinsichtlich ihrer zahlreichen Rentierüberreste als einzigartig in der Frankenalb angesehen werden. In der sogenannten ersten Abteilung der Höhle kann man direkt am Führungsweg auch heute noch ein Rentiergeweihfragment in ursprünglicher Fundlage betrachten. Weitere Geweihfragmente sind abseits des Führungsweges unter einem großen Verbruchblock verborgen. Die Ursache für diese gehäuften Rentierfunde bleibt jedoch rätselhaft. In Süddeutschland gibt es aus dem Magdalénien Jagdstationen, in denen zahlreiche Rentiere erlegt wurden. Im Falle der Sophienhöhle fehlen entsprechende Begleitfunde (z. B. Steinartefakte). Nachdem im fossilen Artenspektrum der Höhle auch Höhlenhyänen, Höhlenlöwen, Wölfe und sogar die Überreste eines pleistozänen Höhlenleoparden gefunden wurden, könnten die Rentierüberreste auch durch Raubtiere eingeschleppt worden sein. Eine Veröffentlichung von C. DIETRICH (2013) interpretiert die Ansammlung der Rentierabwurfstangen als schamanische Anreicherung durch Spätpaläolithiker vor rund 25.000 Jahren. Diese Hypothese ist höchst umstritten, da in der gesamten Fränkischen Schweiz bisher typische Artefakte aus dieser Zeit fehlen.

Verborgenes Leben in ewiger Finsternis ‒ Höhlen als Lebensraum

Die Biospeläologie hat in Franken eine lange Tradition. Erste Angaben über das Vorkommen von Höhlentieren im Gebiet der Fränkischen Schweiz gehen auf Wilhelm Gottlob Rosenhauer im Jahre 1856 zurück. Als wichtigster Fund seiner speläologischen Tätigkeit gelang ihm der erste Nachweis eines echten Höhlentieres, der eutroglobionten Spinne Porrhomma rosenhaueri, die Ludwig Koch 1872 beschrieb und ihm zu Ehren benannte. Klaus DOBAT (1978) fasste alle biospeläologischen Arbeiten der Fränkischen Alb in einer umfassenden Veröffentlichung zusammen. Dort sind ca. 350 verschiedene Tierarten verzeichnet, die bisher (Stand 1978) in Höhlen der Fränkischen Alb nachgewiesen wurden.

Nur wenige Meter hinter dem Höhleneingang eröffnet sich eine fremde und ungewohnte Welt. Es herrscht absolute Dunkelheit, die Luft ist feucht und kalt – für Menschen ein unvorstellbarer Lebensraum. Doch das Leben nimmt diese Herausforderungen an und versucht diese so lebensfeindlich und unwirtlich erscheinende Welt ohne Sonne zu besiedeln. Höhlen sind nicht nur Hohlräume unter Tage, sondern eigenständige, hochverletzliche Ökosysteme. Hier, wenige Meter unter der Erde, ist ein Einfluss der Jahreszeiten nicht mehr spürbar. Jahreszeiten in der Höhle richten sich nicht nach Sommer und Winter, sondern nach Tropfwassermengen, die im jahreszeitlichen Rhythmus schwanken. Die Lufttemperatur im Tiefenbereich fränkischer Höhlen beträgt ganzjährig 9 °C.

Ein weiterer Faktor, der den Höhlenbewohnern einiges abverlangt, ist die ausgesprochenen Nahrungsknappheit. Die für den Nahrungskreislauf notwendige Biomasse kann aufgrund fehlender Pflanzen nicht selbst produziert werden, sondern wird im Tiefenbereich fast ausschließlich über das Tropfwasser eingebracht. Ganz klar, dass bei den Höhlenbewohnern Energiesparen eine der wichtigsten Überlebensstrategien darstellt. Höhlentiere sind Meister der Genügsamkeit, denn sie verwerten fast alles, was auch nur das kleinste bisschen Nährstoff enthält. Nicht alle Bewohner der Höhlen sind echte Höhlentiere, einige können auch außerhalb der Höhle existieren.

Die Formenfülle der Subterranfauna lässt sich nach dem Grad ihrer Bindung und Anpassung an den unterirdischen Lebensraum in verschiedene Klassen unterteilen. So gibt es Tiere, die nur zufällig in die Höhle geraten, sich also gewissermaßen verirrt haben. Diese werden als Trogloxene (Höhlenfremde) bezeichnet. Die Höhle entspricht nicht ihrem eigentlichen Lebensraum, sodass sie bald zugrunde gehen. Einige Tierarten sind in Höhlen der Fränkischen Schweiz saisonal anzutreffen (subtroglophil). Neben den Fledermäusen zählen hierzu einige Nachtfalterarten, wie zum Beispiel der Wegdornspanner (Triphosa dubitata) und die Zackeneule (Scoliopterix libatrix), die bereits im Spätsommer gezielt die fränkischen Höhlen aufsuchen, um dort meist in eingangsnaher Region zu überwintern (Abb. 20, 21). Erst im Frühjahr verlassen die überlebenden Falter zur Eiablage die Höhle wieder.

Die meisten Tiere in Höhlen der Fränkischen Schweiz gehören zur Gruppe der Eutroglophilen (Höhlenfreunde). Sie können ihr gesamtes Leben in der Höhle verbringen, sind aber nicht in solchem Maß an das Höhlenleben angepasst, dass sie nicht auch in der Außenwelt existieren könnten. Die Höhlenspinne Meta menardi ist hierfür ein Beispiel und regelmäßig in fränkischen Höhlen anzutreffen (Abb. 22). Echte Höhlentiere (Eutroglobionte) sind für immer Gefangene der Unterwelt. Es handelt sich um Tiere mit hochspezifischer Anpassung an das Höhlenleben. Eine Existenz an der Erdoberfläche ist für diese Tiere nicht mehr möglich. Beispiele für echte Höhlentiere sind der Grundwasserkrebs Bathynella sp. und die nur wenige Millimeter große Spinne Porrhomma myops in der Binghöhle bei Streitberg (Abb. 23, 24).