Von der arktischen Eiswüste zum mitteleuropäischen Urwald – Eine Zeitreise in Bildern durch die Landschaftsgeschichte des Barnim

Von Peter Gärtner – 12/2020

Bevor der Mensch den Barnim prägte, vollzogen sich tiefgreifende landschaftliche Veränderungen. Eine Bilderfolge in Zeitschnitten zeigt die damit verbundenen Umbrüche. Filmaufnahmen aus aktuellen europäischen Naturlandschaften, von den isländischen Gletschern bis zum polnisch-weissrussischen Urwald von Białowieża, vermitteln einen Eindruck, wie der Barnim dabei ausgesehen haben könnte.

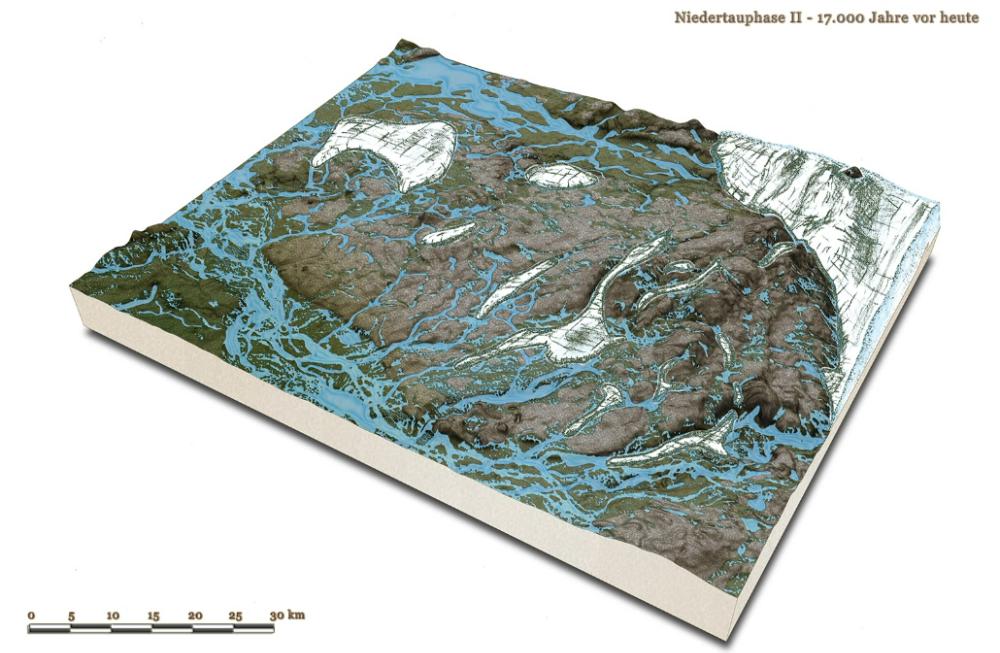

Abschmelzphasen

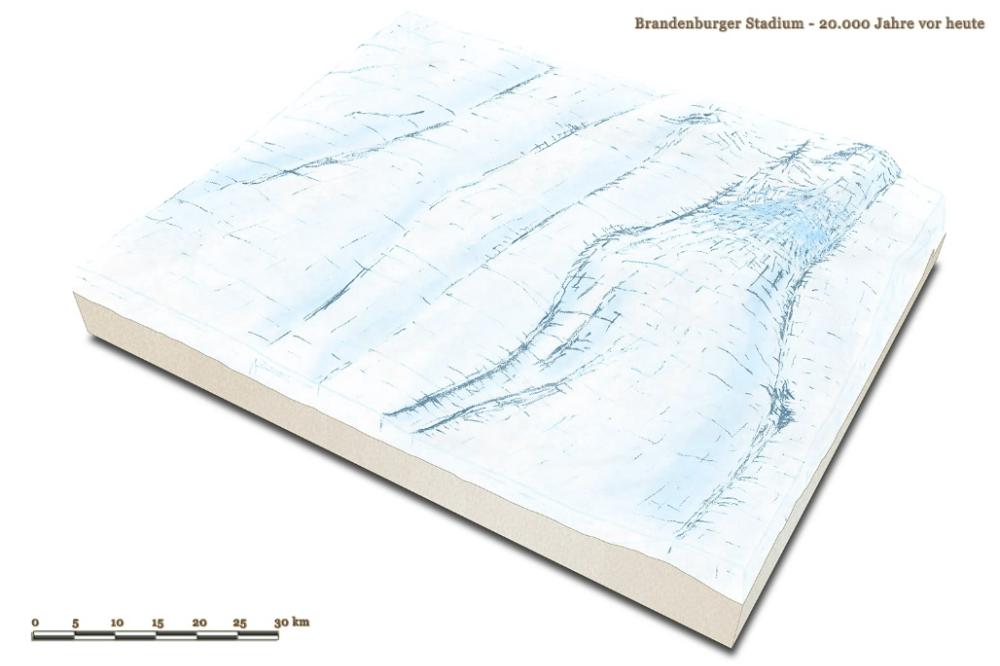

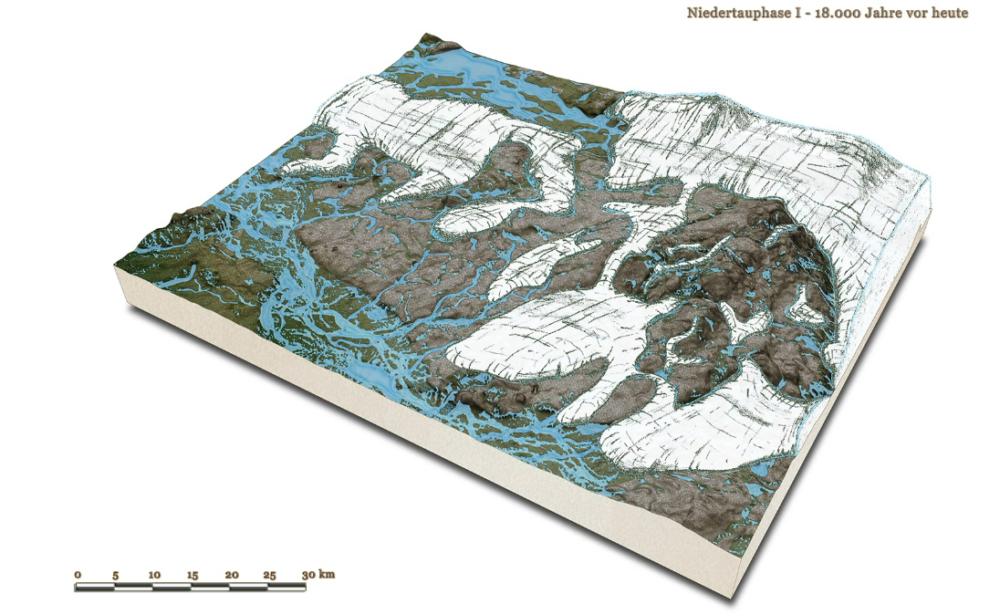

Vor ca. 21.000 Jahren erreichten die Gletscher der Weichselvereisung den Barnim. Bei ihrem weiteren Vorstoß nach Süden überzogen sie die schon durch die Saalevereisung entstandene Hochfläche mit einer wenige hundert Meter dicken Eisschicht. Deren mehr als 3.000 Jahre währendes Niedertauen hinterließ einen dünnen Sedimentschleier aus Grundmoränen und Schmelzwassersanden, der das saalezeitliche Relief maskiert und selten Mächtigkeiten von mehr als fünf bis zehn Meter erreicht (Gärtner 1993).

Beim Niedertauen der Gletscher flossen die Schmelzwässer den tieferen Bereichen des Barnim zu. Je nach saalezeitlicher Vorprägung konnte das über ausgedehnte Flächen oder schmale Rinnen erfolgen. Einen Spezialfall bildet das Biesenthaler Becken. In diesem „Eiskeller des Barnim“ erhielt sich Toteis besonders lange.

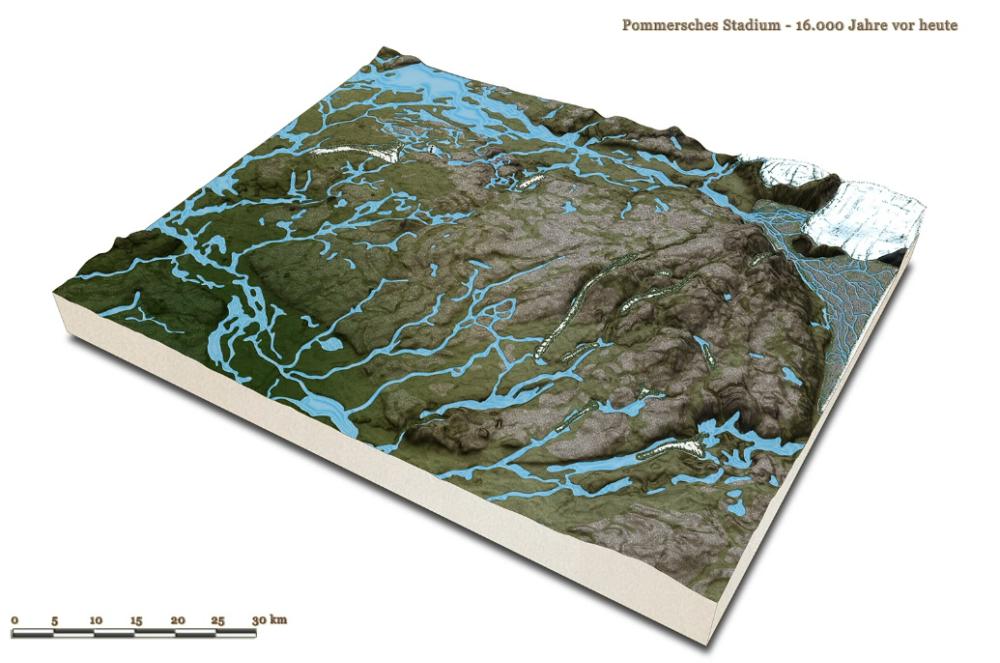

Mit dem Eisfreiwerden des Barnim schnitten sich Schmelzwässer in die randlichen Urstromtäler stärker ein. Damit vertiefte sich auch die Erosionsbasis der Abflussrinnen des Barnim, die sich im Gefolge ebenfalls deutlicher in die Hochfläche einschnitten. Zeugen dieser Prozesse sind alte Flußterrassen in allen Abflussrinnen des Barnim.

Dauerfrostboden und Vegetationsarmut prägten die Tundrenlandschaft. Wasser konnte daher nicht versickern und floss in heute unvorstellbar großer Menge durch die Täler. Über mehr als 4.000 Jahre waren die Hochflächen, Täler, Becken und Rinnen des Barnim diesen subarktischen Bedingungen ausgesetzt. In Bereichen mit hoher Reliefenergie entstanden vor allem am Nordostrand des Barnim zum Oderbruch Periglazialtäler. Tief eingeschnitten und mit vorgelagerten Schwemmfächern prägen sie hier den Barnim.

Während nördlich des Eberswalder Urstromtals die Gletscher des Pommerschen Stadiums der Weichselvereisung die Endmoränen zwischen Chorin und Joachimstal formten, war der Barnim weiterhin arktische Kältewüste. Auf dem gesamten Barnim setzte unter diesen klimatischen Bedingungen die Ablagerung von Flugsanddecken ein und begannen das in der Niedertauphase geschaffene kleinteilige Relief nach und nach einzuebnen. In der Nachbarschaft von sandreichen Urstromtälern oder der Schmelzwasserablagerungen des westlichen und östlichen Barnim bildeten sich erste Dünen in der Ältesten Tundrenzeit (Ältere Dryas).

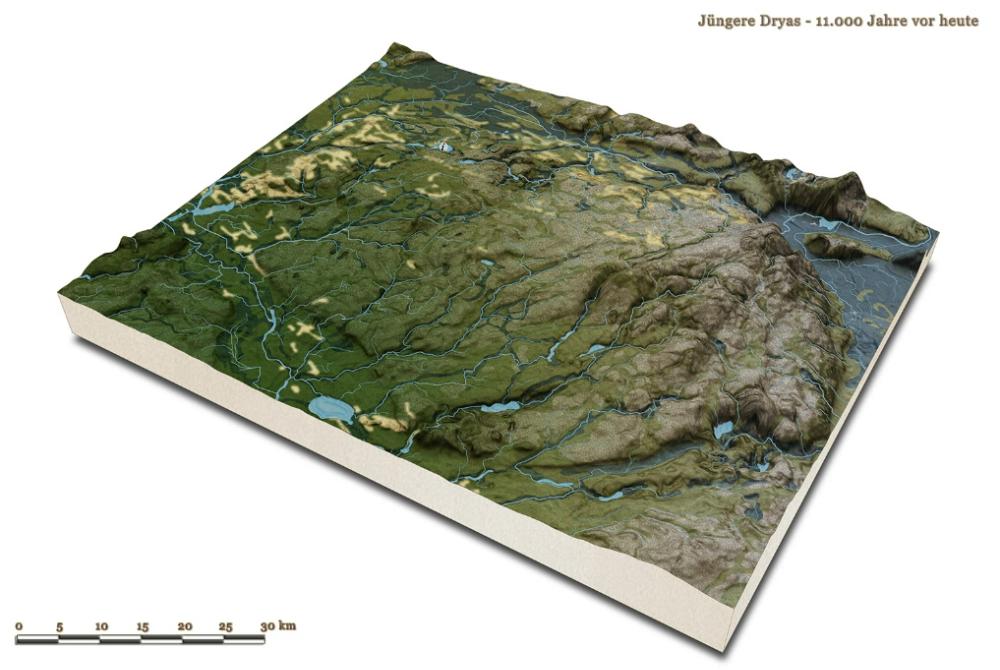

Mit fortschreitender Erwärmung im Alleröd konnten sich erste lichte Wälder mit Kiefern und Birken etablieren. In Folge der Erwärmung beschleunigte sich das Tieftauen begrabenen Toteises und Seebecken füllten sich nach und nach mit Wasser sowie zeitgleich mit den ersten Sedimenten. Mit dem weiteren Toteisaustau und der Auflösung des Dauerfrostbodens verloren viele Rinnen ihre Funktion als durchgehende Abflussbahnen und ihr heutiger Becken- und Schwellencharakter bildet sich heraus. Mit dem Kälterückschlag in der Jüngeren Tundrenzeit (Jüngere Dryas) lichteten sich die ersten Wälder und erneut wurden Flugsande umgelagert. Altdünen erfuhren dadurch eine Überhöhung und teilweise Umformung. Die im ausgehenden Spätglazial einsetzende Vermoorung der Seebecken gewinnt durch die Vegetationsentwicklung im Holozän enormen Zuwachs und lässt viele Becken des Barnim bis zum Subatlantikum rasch wieder verlanden. Endpunkt der natürlichen Landschaftsentwicklung ist die Ausbildung einer geschlossenen Waldlandschaft.

Der Wilde Barnim

Der Film veranschaulicht die Entwicklung der Barnimer Naturlandschaft am Beispiel heutiger europäischer Großlandschaften, die wegen ihrer Breitenlage, Unberührtheit oder speziellen Nutzungen exemplarisch ausgewählt wurden.

Startpunkt der Zeitreise ist der größte europäische Gletscher, der Vatnajökull in Island, der Bilder zur Gletscher- und Niedertaulandschaft liefert. Der ehemalig Truppenübungsplatz Kleine Schorfheide im Naturpark Uckermärkische Seen steht für das frühe baumfreie Spätglazial und die Dünen des Naturparks Dahme-Heideseen vermitteln ein Bild der ersten Birken und Kiefern geprägten Waldlandschaft während der Erwärmung im Alleröd. So wie im polnisch-weißrussische Białowieża-Nationalpark könnten die Urwälder des Barnim vor seiner Besiedlung ausgesehen haben.