Regionalatlas geformte und genutzte Landschaft

Von Peter Gärtner und Joachim Kiesel – 12/2020

Der Regionalatlas bietet einen Überblick zu Naturraumthemen wie Geologie, Böden, Hydrologie, Klima und Vegetation des Barnim. Thematischen Karten zeigen auf diesen naturräumlichen Grundlagen Nutzungsprobleme für die Land- und Forstwirtschaft auf.

Die Karten entstanden in Kooperation zwischen dem Naturpark Barnim und dem ZALF Müncheberg zur kartographischen Illustration des Hauptthemas „Geformte und genutzte Landschaft“ im Besucherzentrum BARNIM PANORAMA.

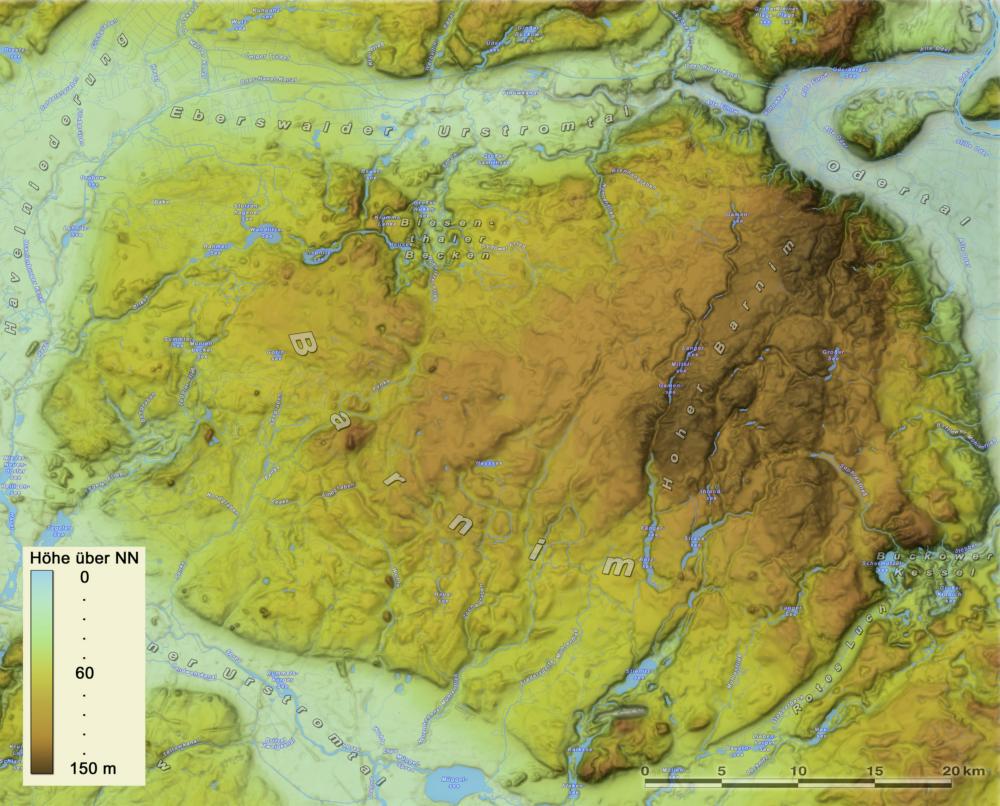

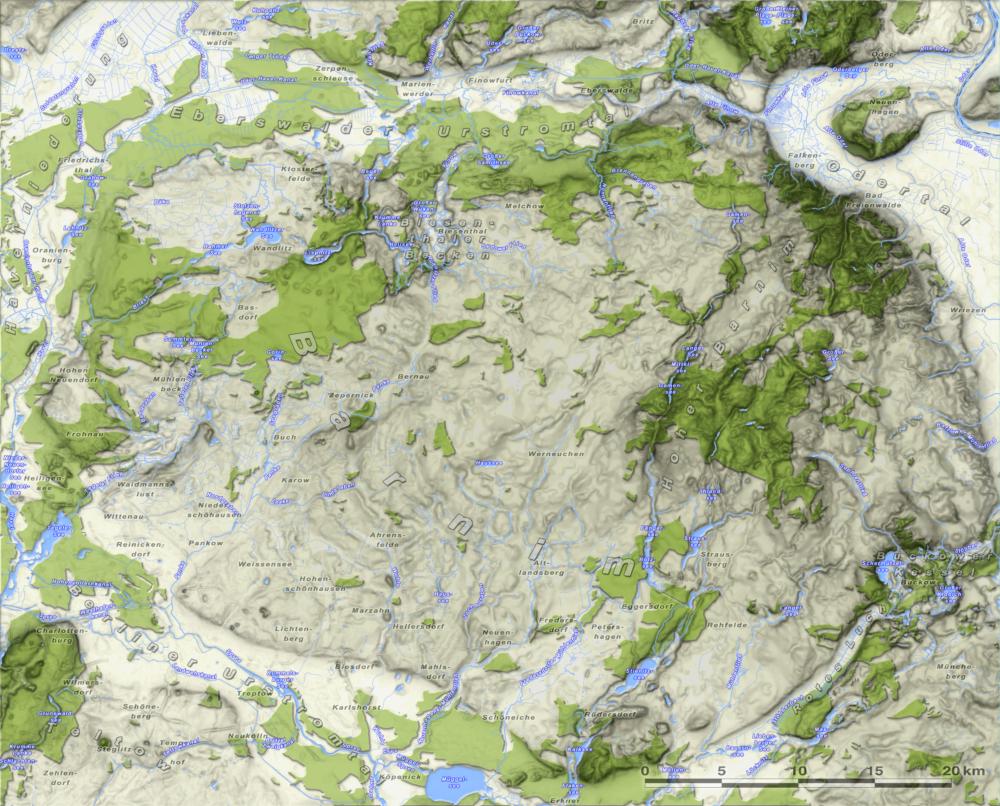

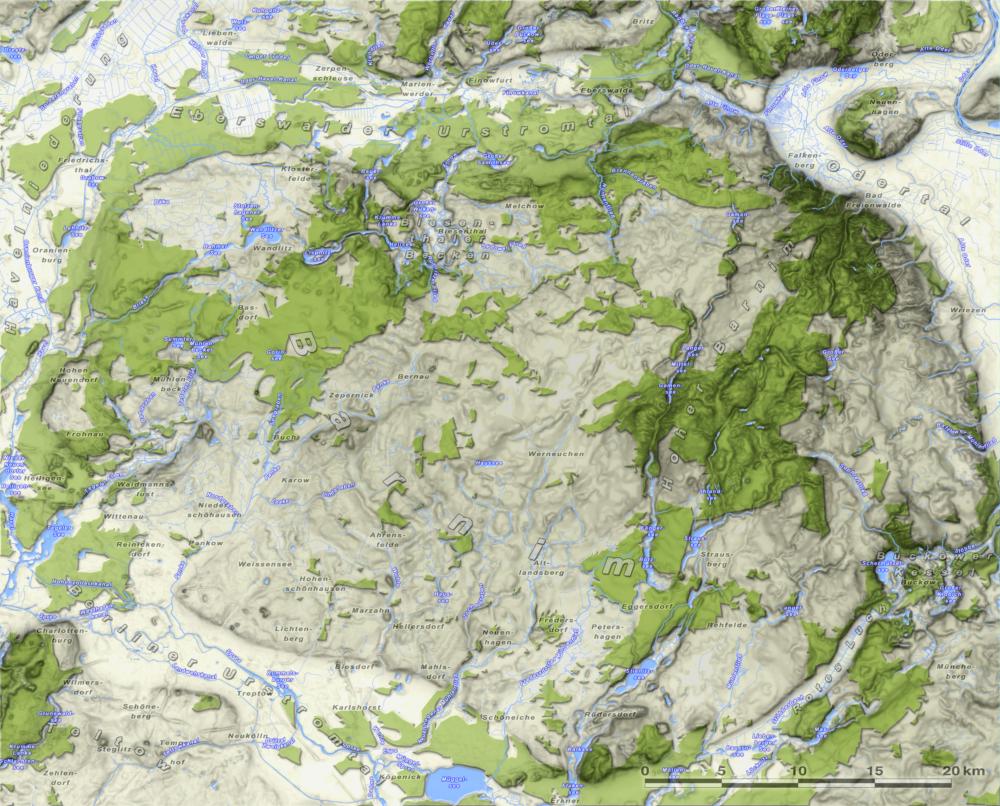

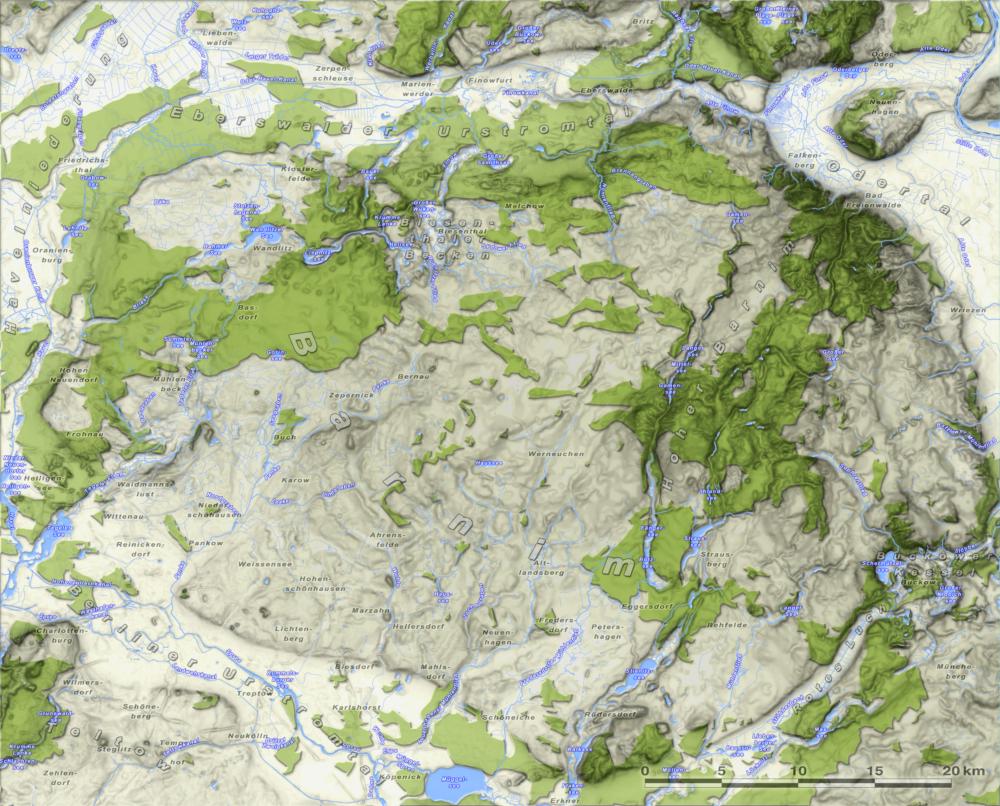

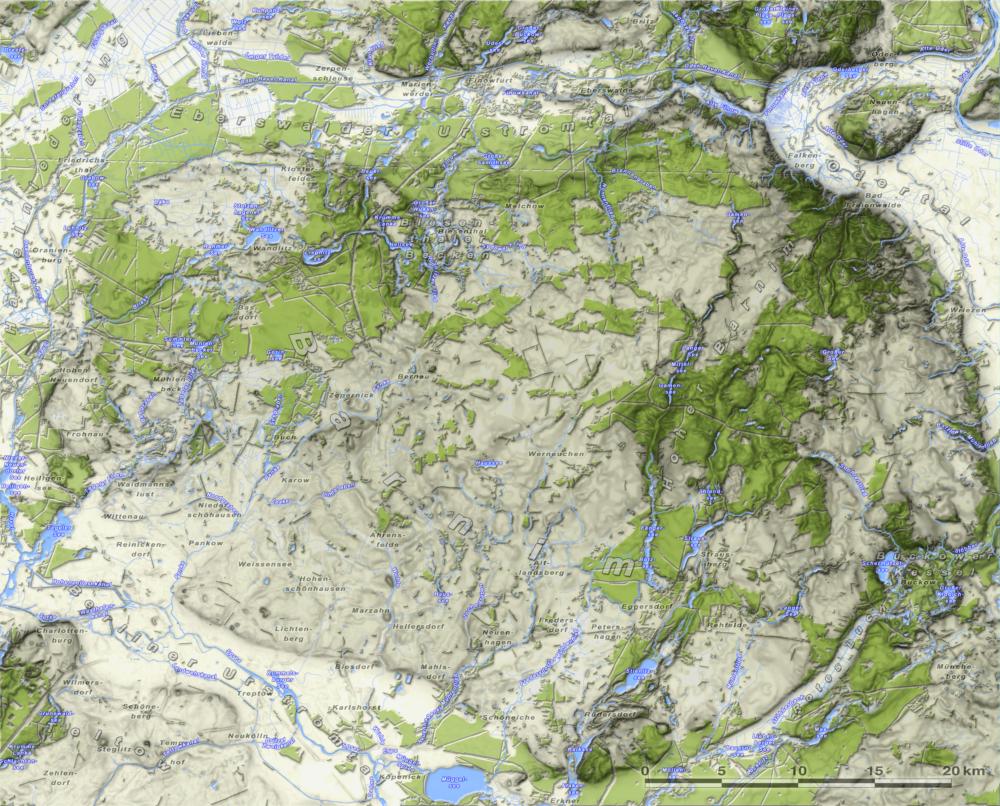

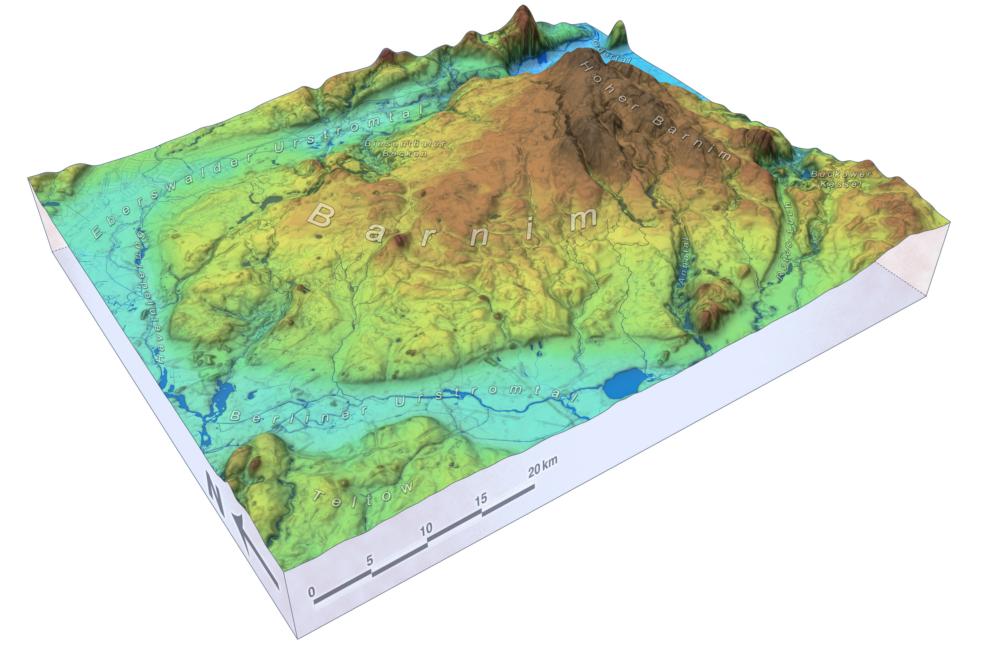

Oberflächenform

Mit den Möglichkeiten digitaler Darstellungen von Oberflächenformen, der Verfügbarkeit hochauflösender Geländedaten und der Entwicklung mathematischer Methoden zu deren raumbezogener Generalisierung werden die markanten Geländebesonderheiten der Barnimhochfläche sichtbar gemacht. Deutlich treten dabei seine scharfen Ränder zum Berliner und Eberswalder Urstromtal und den Tälern von Oder und Havel hervor. Auch der allgemeine Anstieg seiner Höhe von West nach Ost und seine Differenzierung in Becken, Schwellen und gliedernde Talungen wird gut nachvollziehbar. Die Karte der Oberflächenform bildet die Grundkarte für alle weiteren thematischen Kartendarstellungen des Barnim.

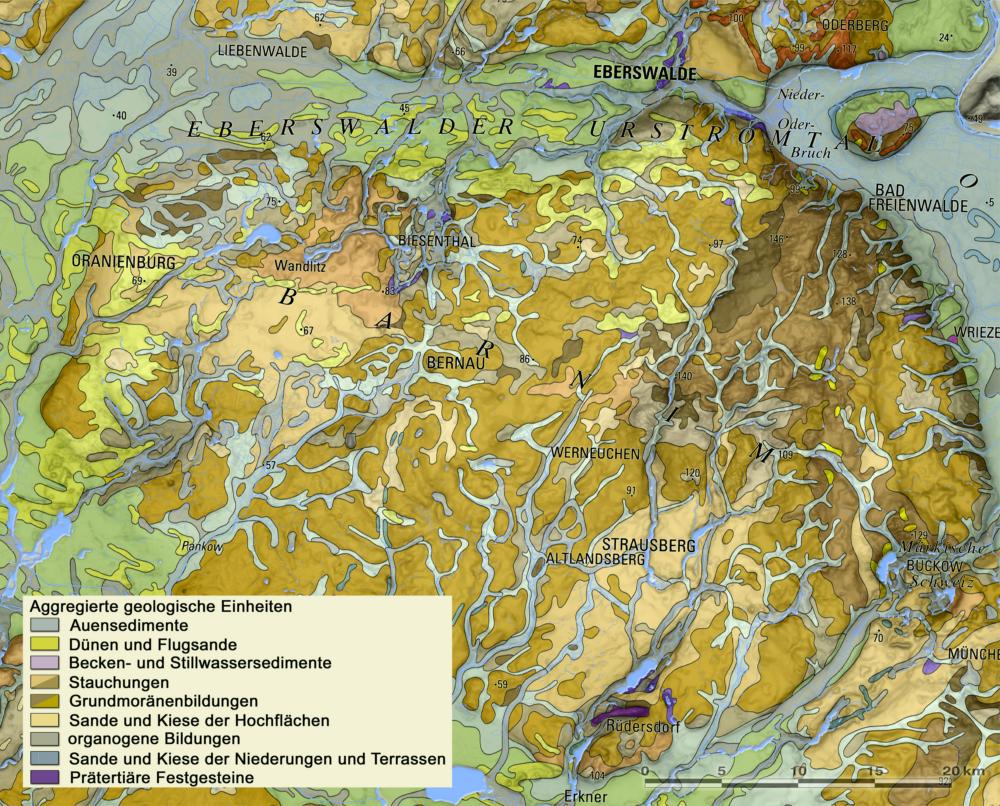

Geologie

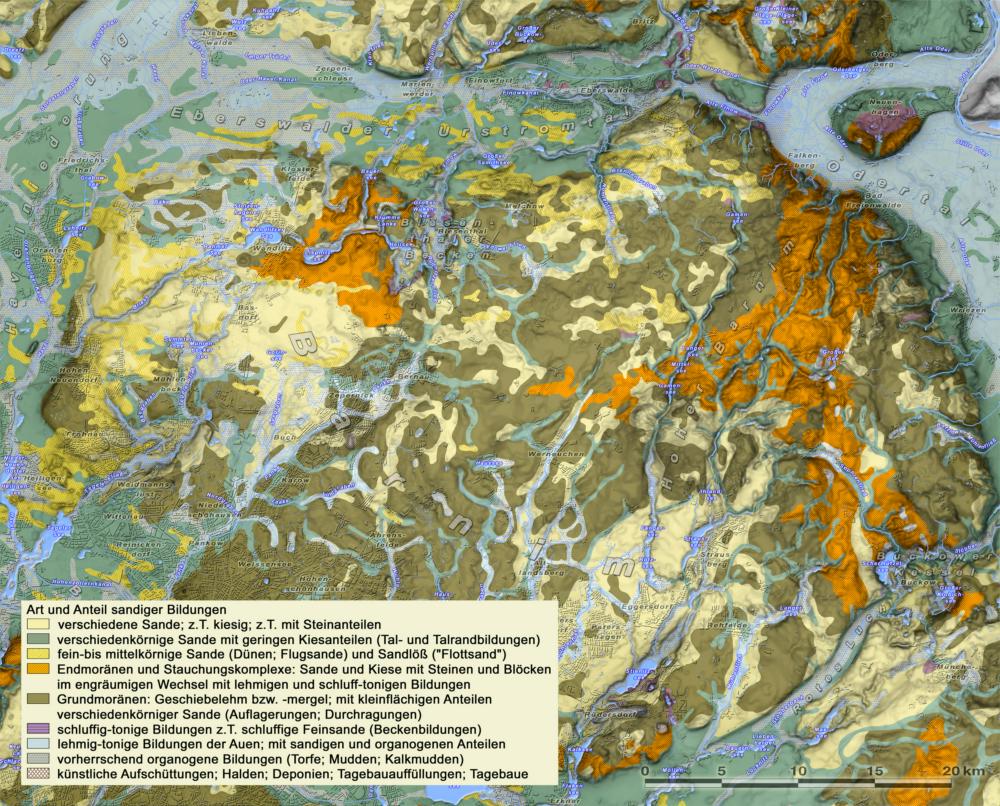

Die Karte zeigt die oberflächennahen quartären und holozänen Ablagerungen des Barnim. Sand, Lehm und anmoorige Bildungen bestimmen das Grundmuster und sind Grundlage der Nutzung. Besonderheiten sind die durch Salzaufwölbung herausgehobene Struktur des Muschelkalks bei Rüdersdorf und die durch eiszeitliche Gletscher aufgestauchte Tertiärscholle von Bad Freienwalde.

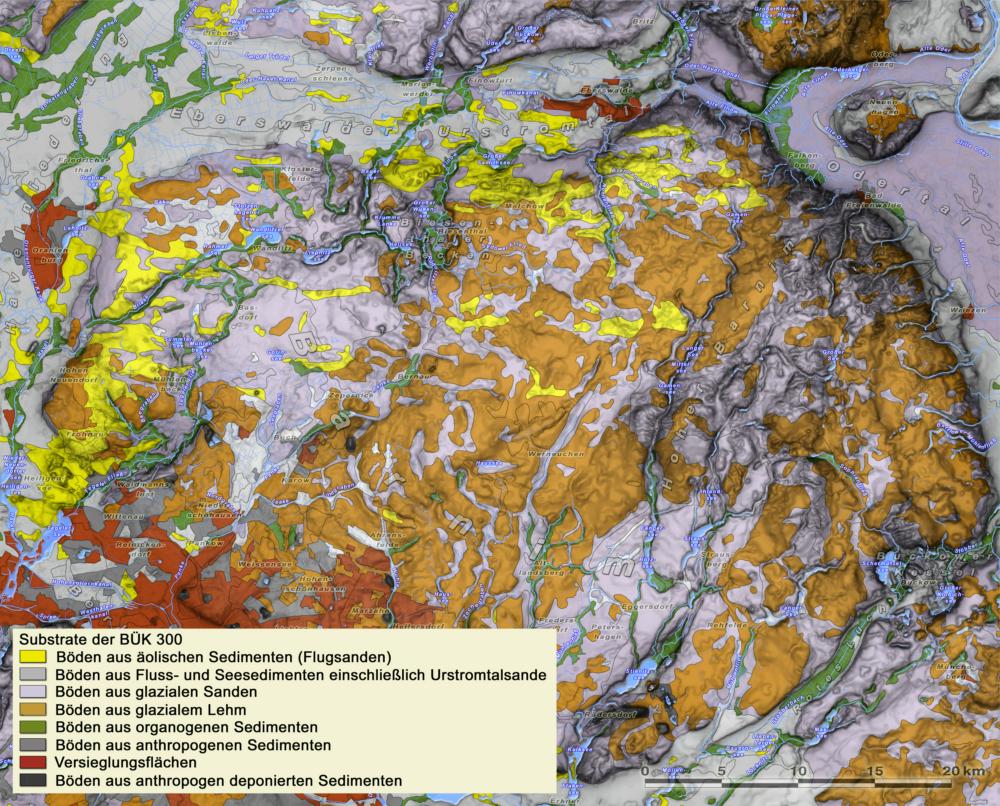

Boden

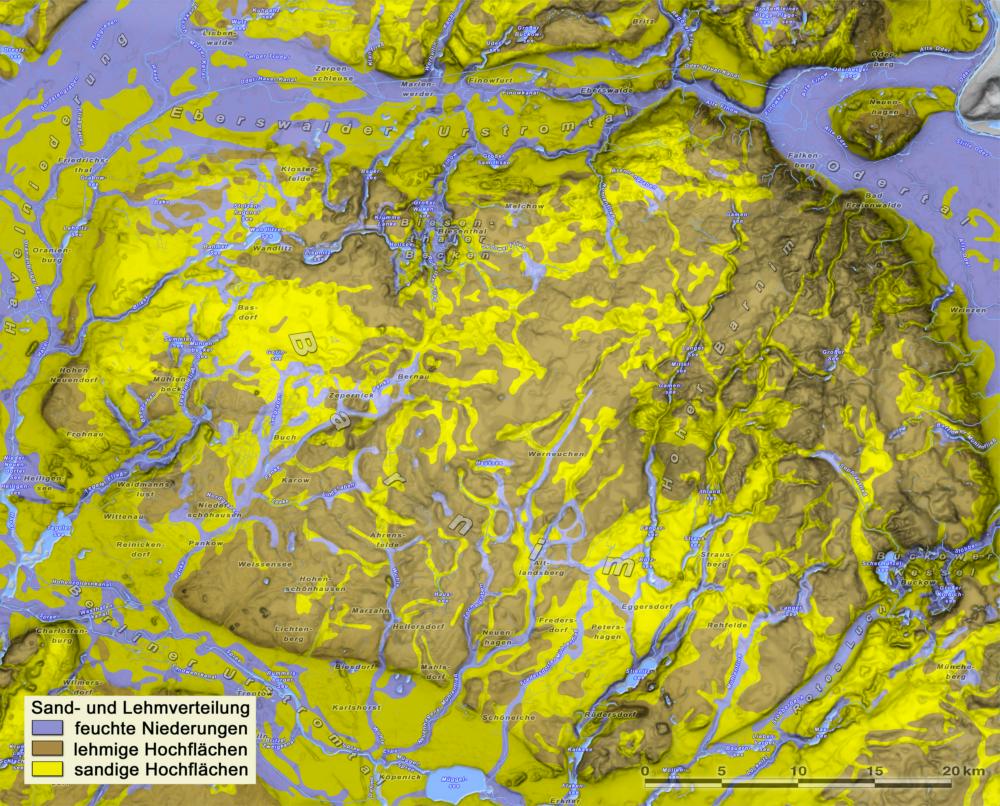

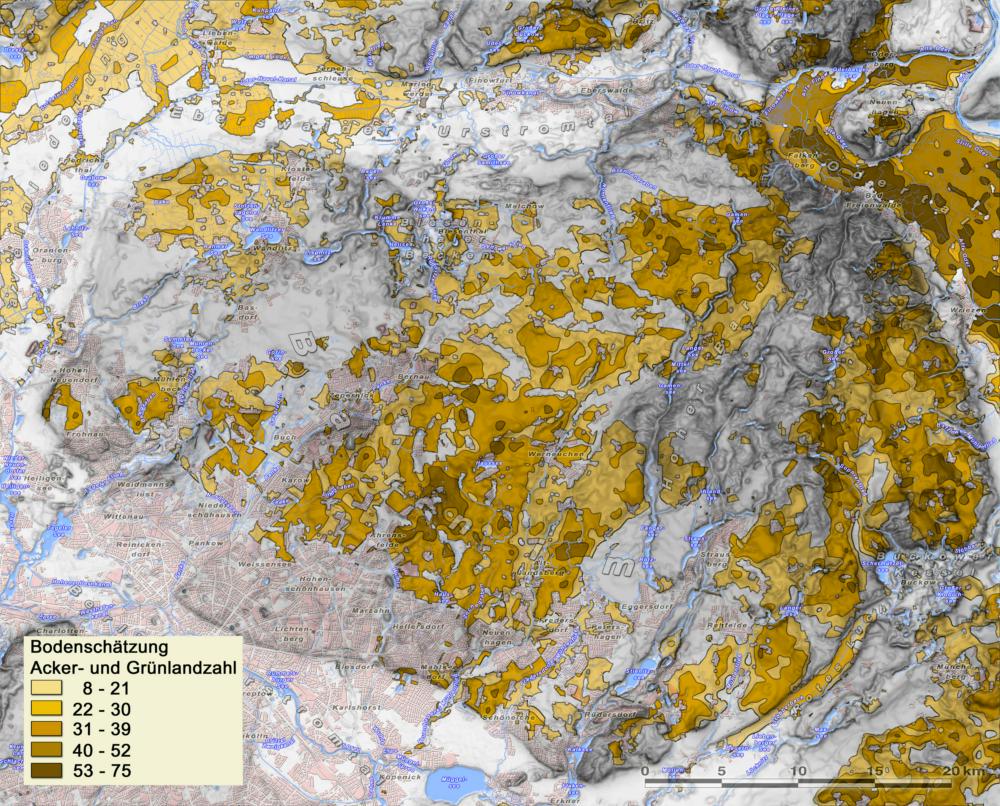

Dem geologischen Grundmuster der eiszeitlichen Ablagerungen des Barnim folgend hat sich das Mosaik der Barnimer Böden entwickelt. Sand-, Lehm- und anmoorig geprägte Böden bestimmen in Kombination mit weiteren Eigenschaften der Landschaft die Grundlage des Mosaiks der Nutzung für die Land- und Forstwirtschaft.

Substrat

Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Unterlage“. Das Substrat ist Ausgangsmaterial für die Bodenbildung und gleichzeitig Lebensgrundlage für alle Organismen des Bodens sowie für seine chemischen Eigenschaften. Sand und Lehm sind die prägenden Substrate für den Barnim. Die Bodenübersichtskarte BÜK300 umfasst im gezeigten Ausschnitt 25 unterschiedliche Substrate.

Sand- und Lehmverteilung

Art und Anteil sandiger Bildungen

Bodenschätzung

… ist die Bewertung der Ertragsfähigkeit und damit die Schätzung des Wertes (Bodenbonität) eines landwirtschaftlichen Grundstücks. Bewertet werden die natürlichen Bedingungen wie Boden, Wasser, Kleinklima und Geländeeigenschaften. Die in Deutschland seit 1934 praktizierte und heute nachgenutzte „Reichsbodenschätzung“ ist mit einem Raster von 50 x 50 m weltweit die genaueste.

Steinigkeitsverhältnisse

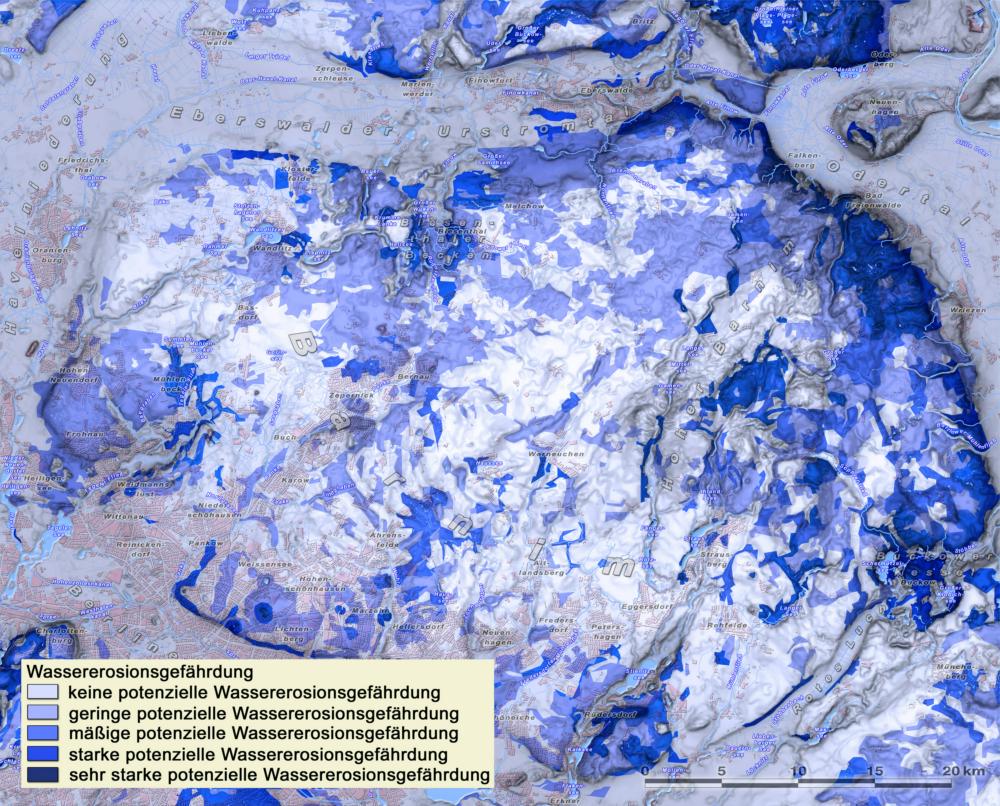

Potenzielle Wassererosionsgefährdung

Die Gefahr der Abspülung bei Starkregenereignissen ist abhängig von den Geländeeigenschaften, insbesondere der Hangneigung. Aber auch Substrat und Niederschlagsmenge haben großen Einfluss. Darüber hinaus wirken sich die Art der Bearbeitung und die Größe der Felder auf die Anfälligkeit für Wassererosion von landwirtschaftlichen Flächen aus.

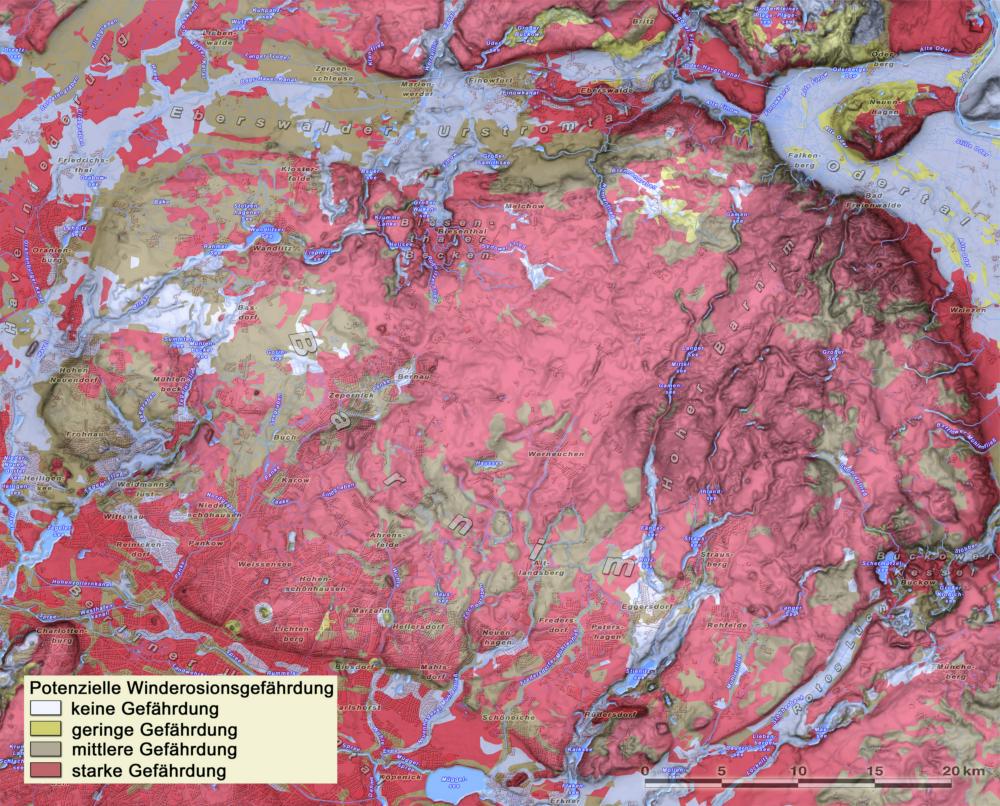

Potenzielle Winderosionsgefährdung

Neben Wasser- ist Winderosion ein akutes Problem großflächiger landwirtschaftlicher Bewirtschaftung. Die Sandböden des Barnim sind bei entsprechenden Wetterlagen besonders anfällig. Die Anlage von Windschutzstreifen und Feldhecken sowie Fruchtfolgen, die eine lange Bodenbedeckung bewirken, sind mögliche Präventionsmaßnahmen.

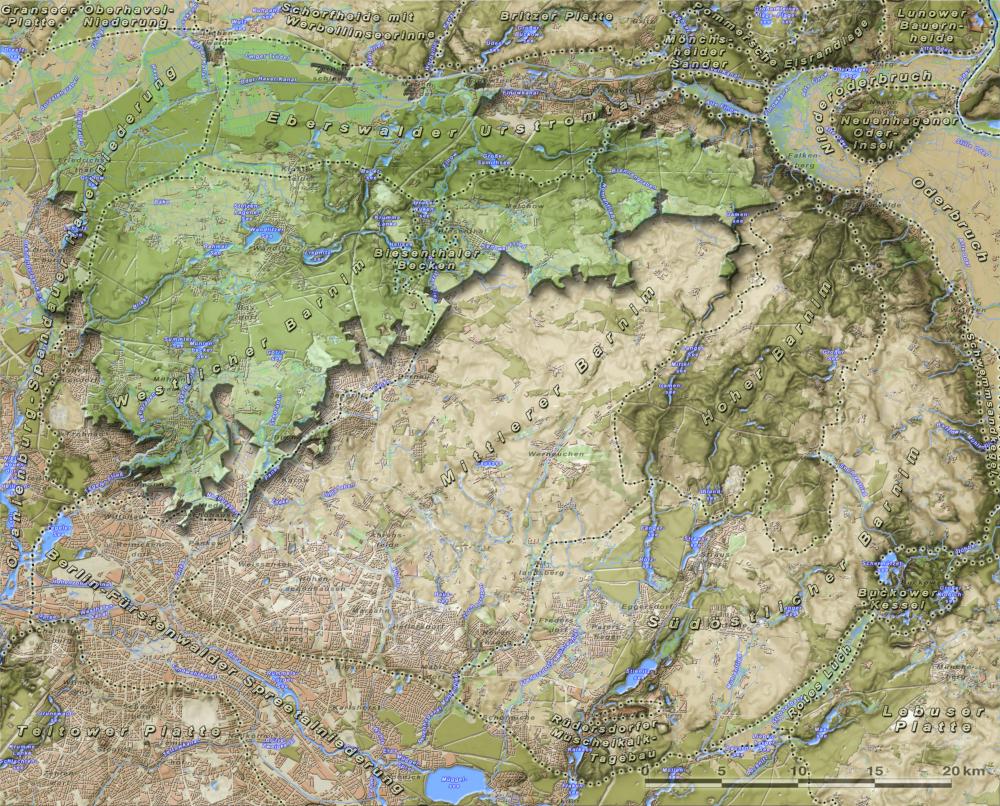

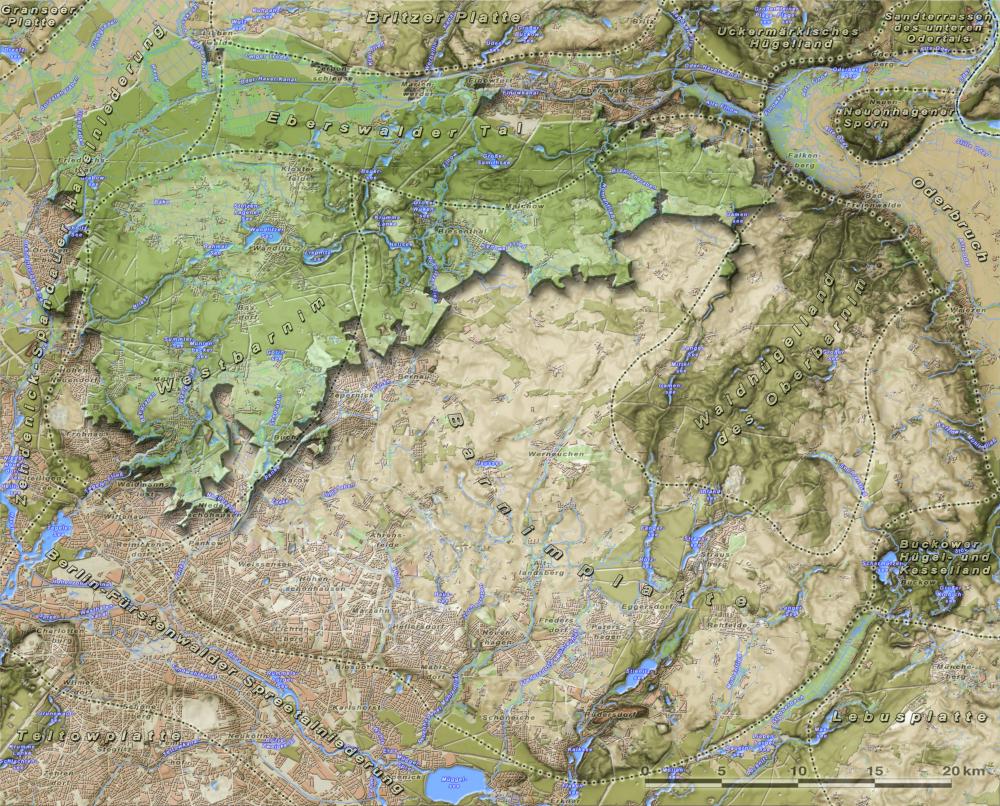

Naturräumliche Gliederung

Bei der naturräumlichen Gliederung der Landschaft des Barnim werden Gebiete mit ähnlichen Oberflächenformen, geologischen Verhältnissen, hydrologischen Bedingungen, bodenkundlicher Ausstattung sowie biogeographischen Bedingungen zusammengefasst. Je nach wissenschaftlichem Ansatz gibt es zu einer Landschaft verschiedene Naturräumliche Gliederungen.

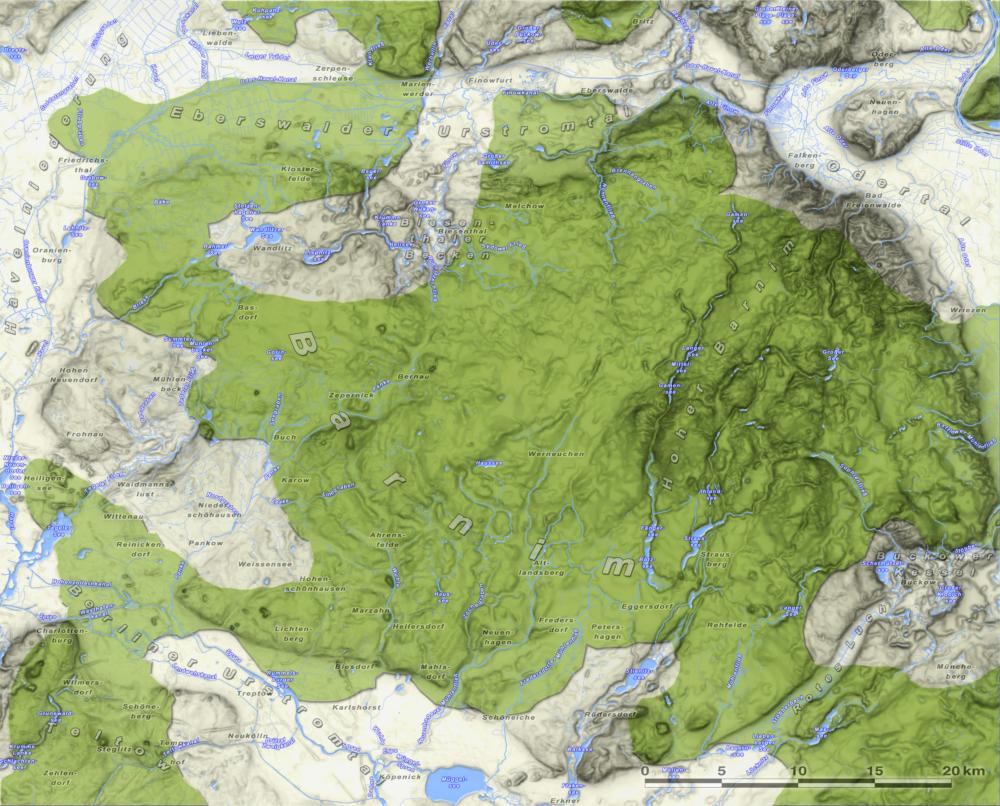

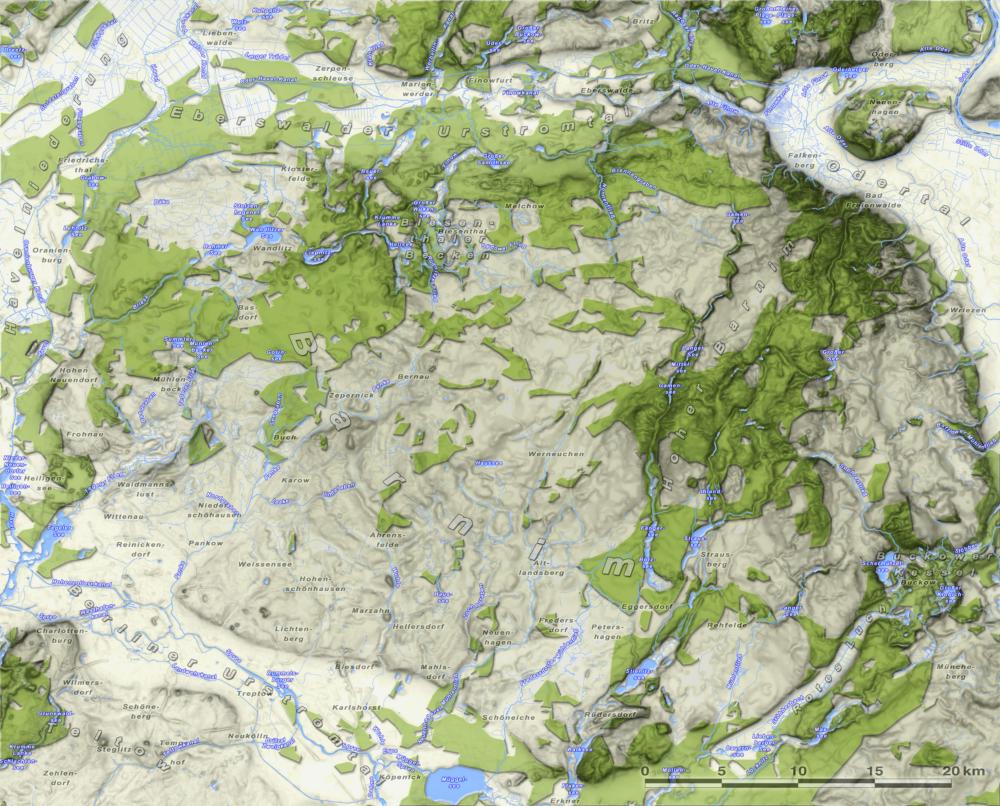

Wald-Offenlandverteilung

Der Barnim ist eine landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft. Kein Ort war in den letzten 1000 Jahren frei von landwirtschaftlicher Nutzung und Veränderung. Wald war dabei immer ein wichtiger Nutzungsfaktor. Heute sind sandige und damit ertragsärmere Standorte waldbaulich genutzt. Auf lehmigen und folglich ertragsstärkeren Standorten des Barnim wird überwiegend Landwirtschaft betrieben.

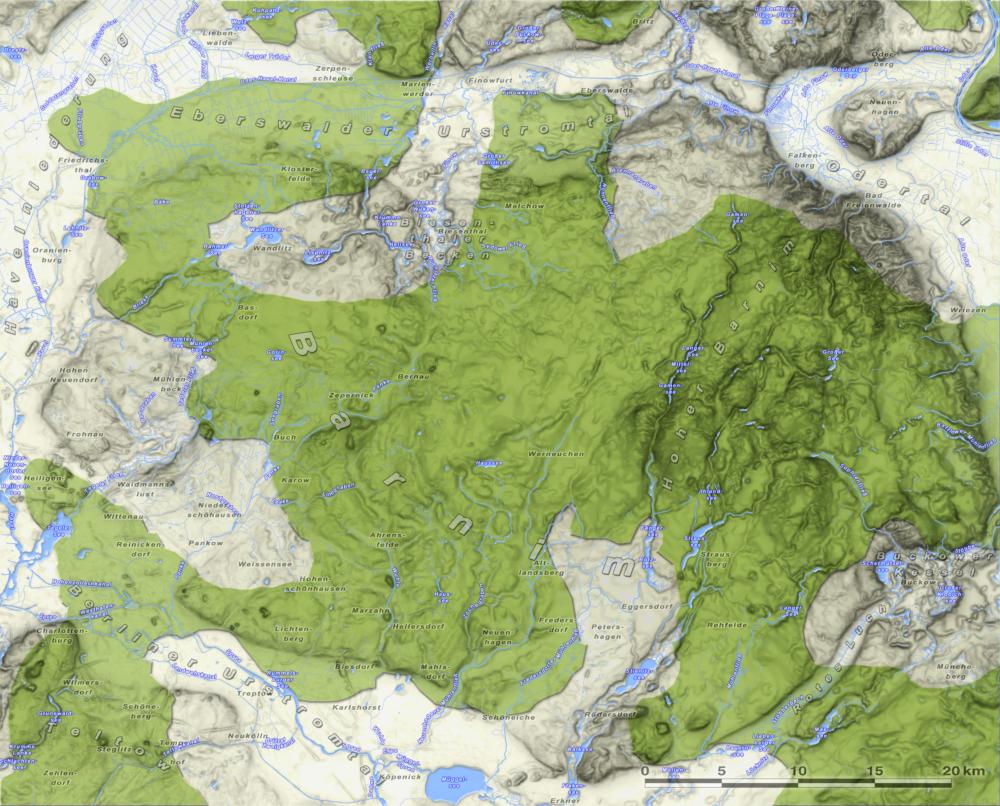

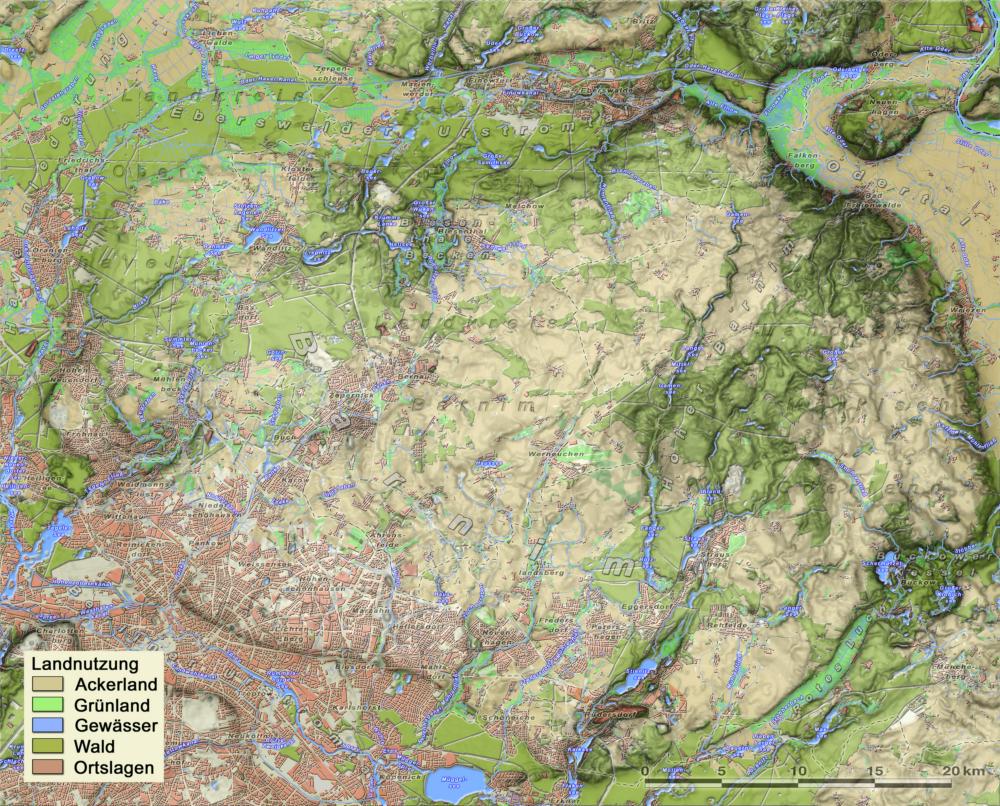

Landnutzung

Dargestellt sind die Arten der Landnutzung in ihrer aktuellen Verteilung. Berlinnah sind die Siedlungsachsen entlang der Bahnlinien landschaftsprägend. Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung dominieren dagegen die Landnutzung mit abnehmender Nähe zur Metropole Berlin. Hervorzuheben ist die immer noch scharfe Grenze zwischen Stadt und Land im Norden Berlins.

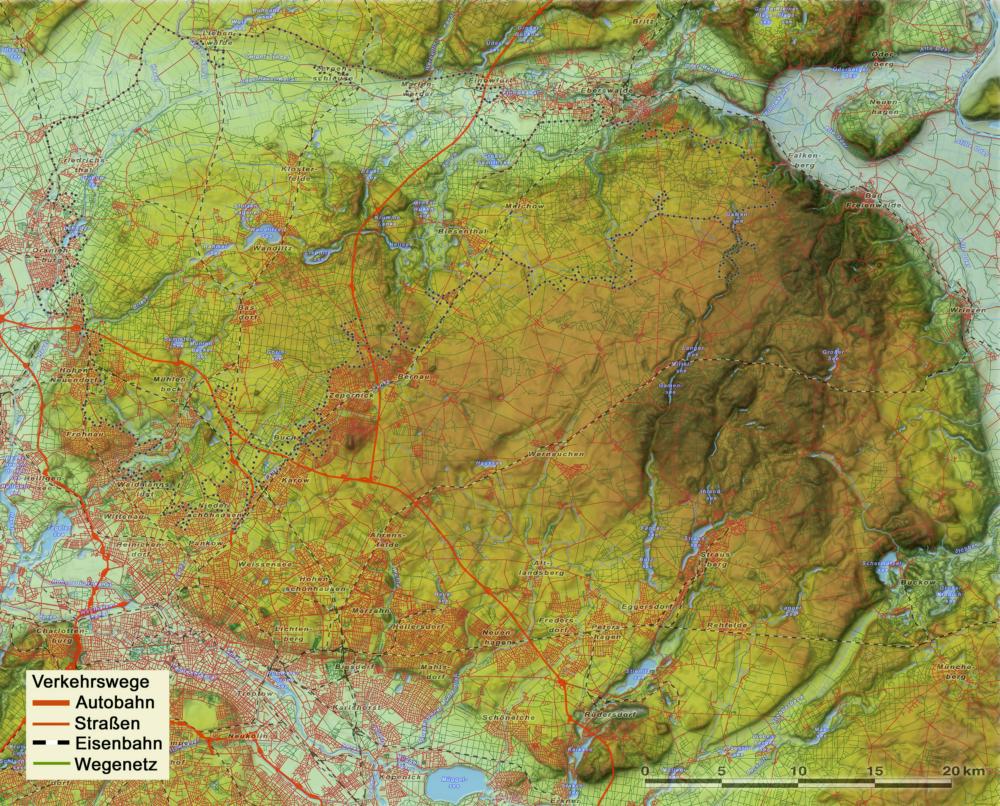

Infrastruktur

Wegen seiner Berlinnähe ist der Barnim besonders gut infrastrukturell erschlossen. Die Berlinnähe macht‘s! Radialstrahlig erschließen S-Bahn, Regionalbahn, Bundes- und Landesstraßen sowie die S-Bahn den Raum – gute Bedingungen für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung. Der Naturpark Barnim ist mit mehr als 40 Bahnhöfen bundesweit der am besten durch den Schienenverkehr erschlossene Naturpark.

Potenziale

Welche Nutzung sich für einen Standort eignet, ist von einer Vielzahl von Bedingungen abhängig. Neben der geologischen Struktur und den Bodenformen spielen Grundwasserverhältnisse, Niederschlag, Verdunstung, Hangneigung, Exposition und weitere Faktoren eine wichtige Rolle. Hier wird eine Übersicht dieser Faktoren gegeben.

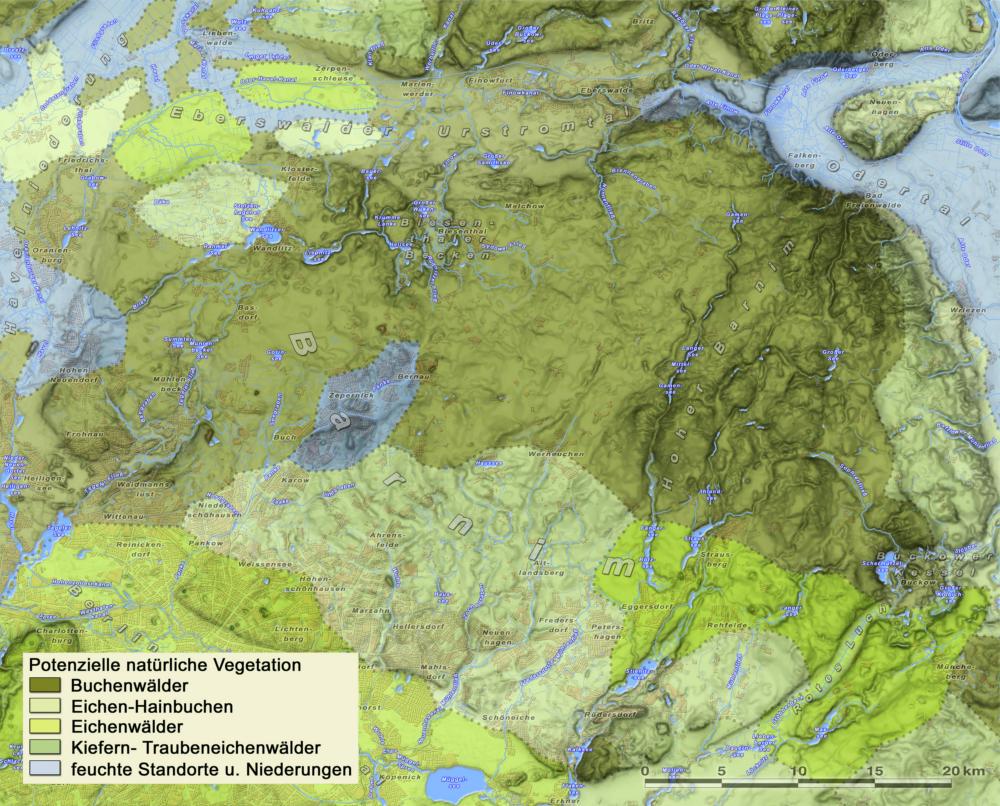

Potenziell natürliche Vegetation

Als Potenzielle natürliche Vegetation wird der Zustand der Vegetation bezeichnet, den man auf Grund der standörtlichen Bedingungen ohne menschliche Eingriffe im jeweiligen Gebiet erwarten würde. Allerdings berücksichtigt diese Rekonstruktion nicht, dass Standortbedingungen auch durch den Menschen verändert worden sind. Sie ist daher umstritten.

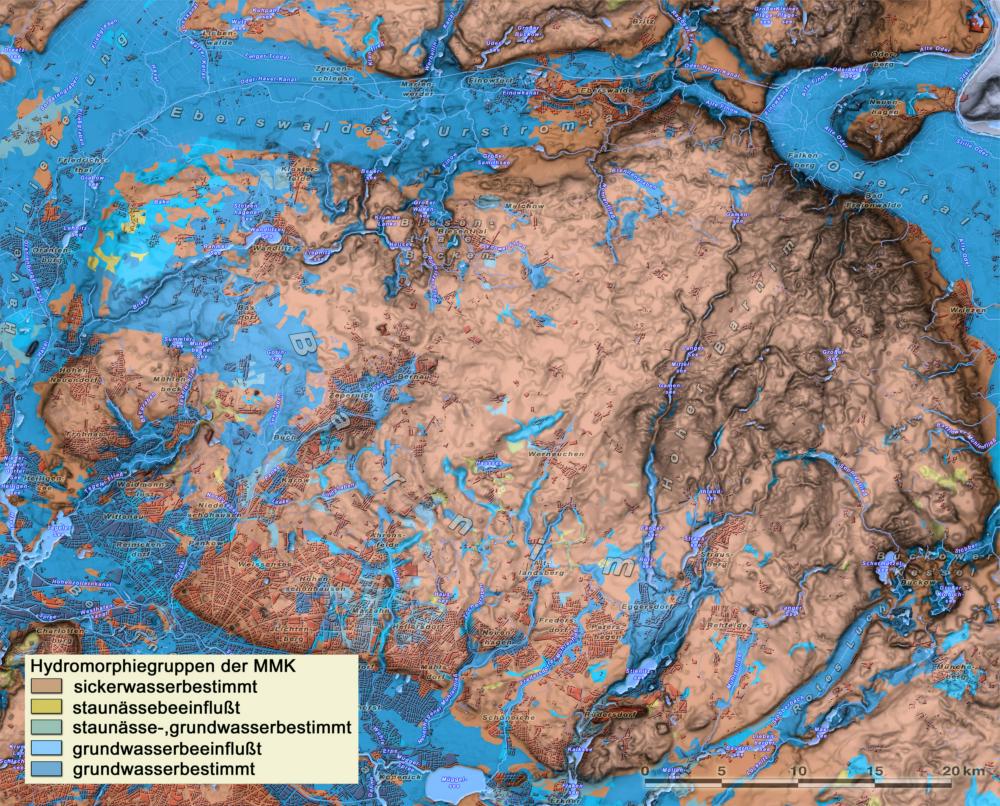

Hydromorphiegruppen

Der Grad der Vernässung eines Bodens verändert diesen nachhaltig und beeinflusst die Nutzung wesentlich. Die Vernässung kann durch Grund-, Stau-, Haft- und Hangwasser erfolgen und den Boden in unterschiedlicher Intensität vernässen. Sichtbare Merkmale sind Rostflecken oder die Ausbildung eines grauen Reduktionshorizonts im Boden. Ständig oberflächennah überstaute Bereiche sind Moore.

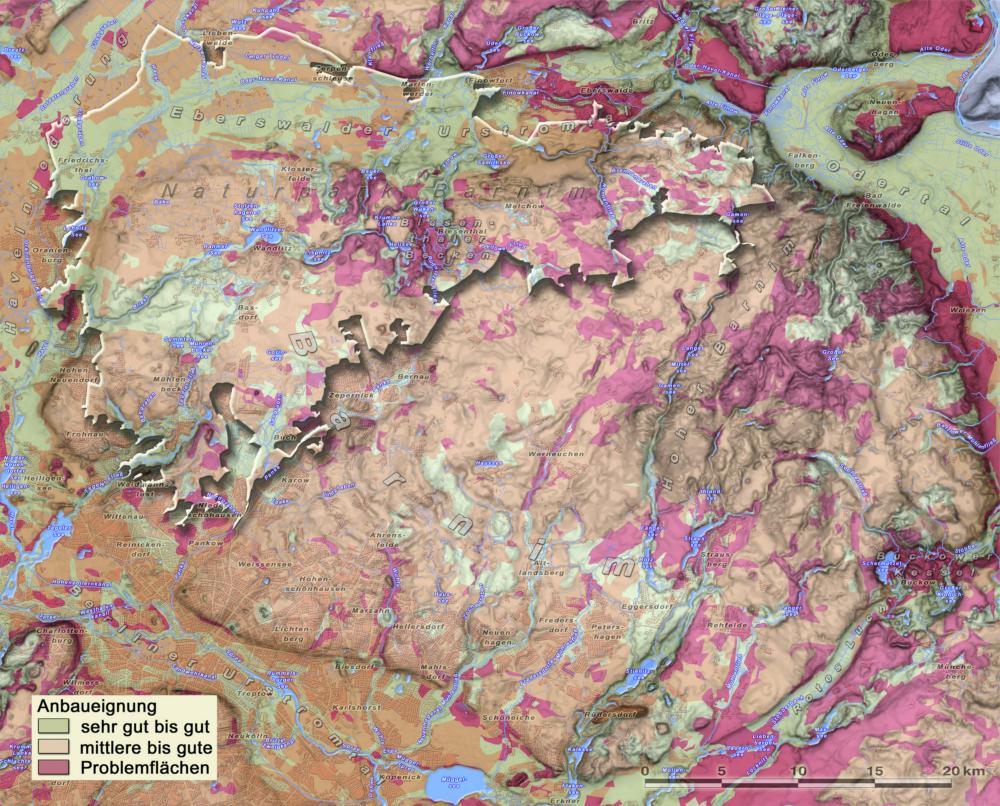

Landwirtschaftliche Anbaueignung

Die natürlichen Ausgangsbedingungen bestimmen die landwirtschaftliche Anbaueignung. Wesentlich sind dabei die Boden- und Wasserbedingungen des konkreten Standorts. Dazu kommen die kleinklimatischen Verhältnisse sowie die Ausrichtung der Fläche (Exposition) als natürliche Ausgangsbedingungen für die landwirtschaftliche Anbaueignung.

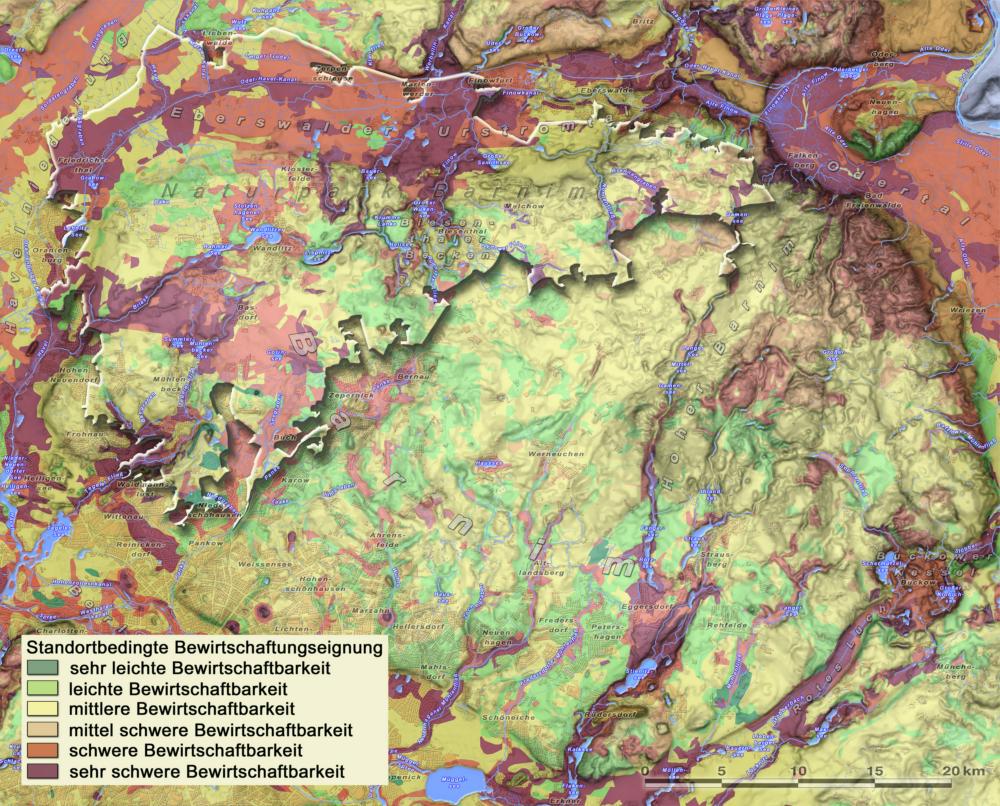

Standortbedingte Bewirtschaftungseignung

Sehr gute Standorte können trotz ihres hohen Potentials für den Landwirt und der sehr guten landwirtschaftlichen Anbaueignung ein hohes Risiko bei der Bewirtschaftung mit sich bringen. Ein Beispiel ist hier das Oderbruch mit sehr guten Böden und einer sehr guten Wasserversorgung in Normaljahren – bei Hochwasser dagegen droht der landwirtschaftliche Totalverlust. Ein weiteres Beispiel sind gute Böden mit extremen Hangneigungen und den damit verbundenen Bewirtschaftungsproblemen.

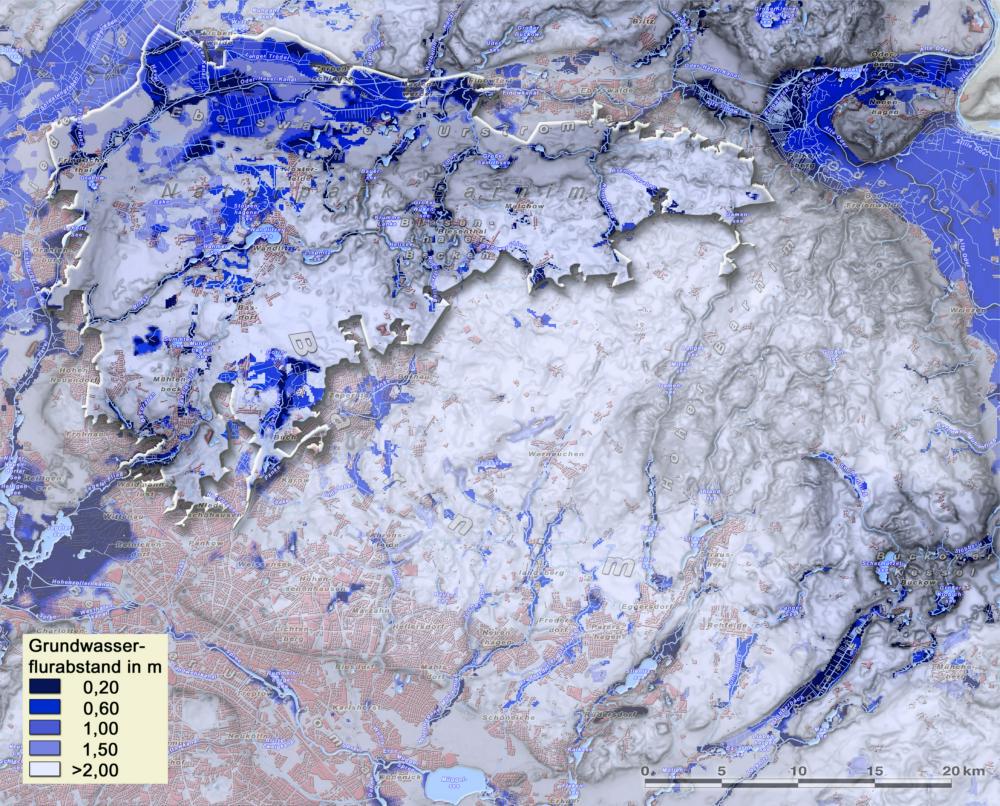

Grundwasserflurabstand

Die Karte zeigt den Abstand des Grundwassers unter der Erdoberfläche. Gebiete mit geringem Grundwasserflurabstand sind gut wasserversorgt, aber gleichzeitig hochwasser- und vernässungsgefährdet. Gebiete mit hohem Grundwasserflurabstand haben dieses Problem nicht, sind dafür aber in langen Trockenperioden besonders von Dürre betroffen.

Wasserstressfreie Tage 1970–2000

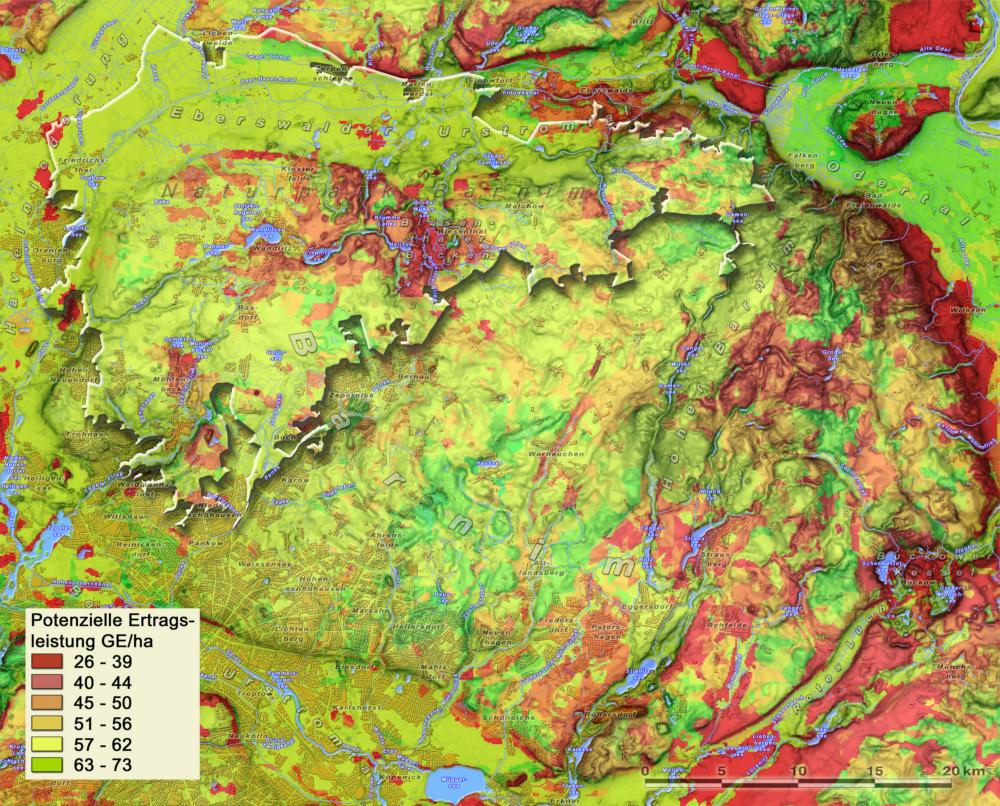

Potenzielle Ertragsleistung

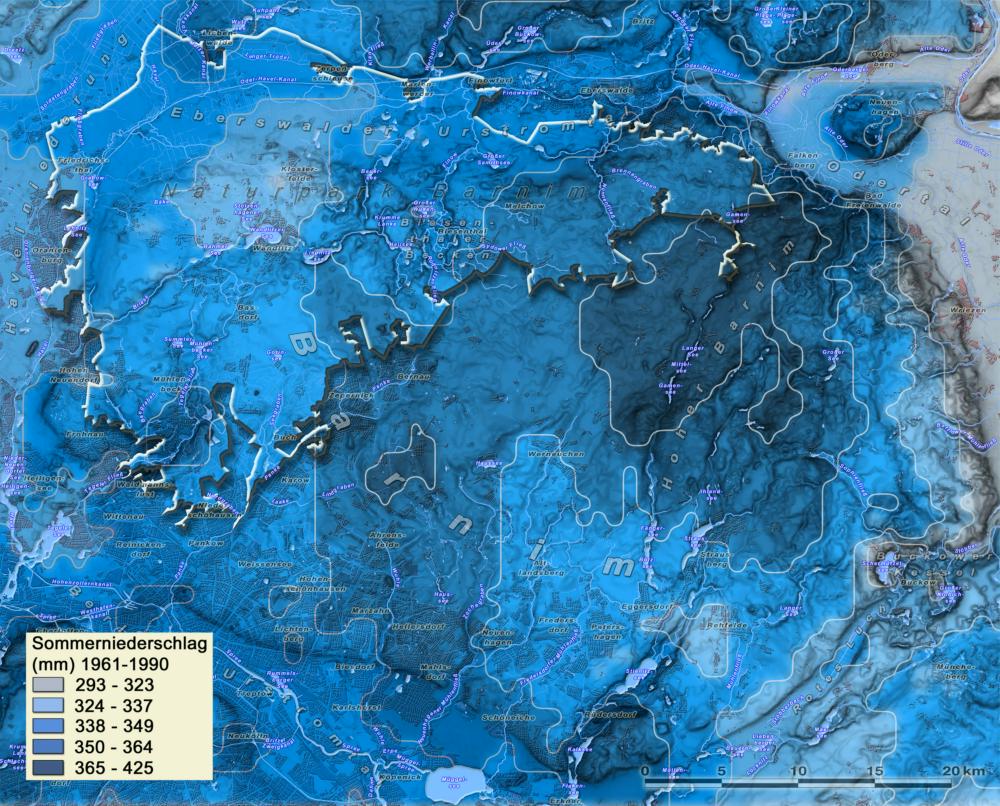

Sommerniederschlag

Der gemittelte Sommerniederschlag zeigt für den Barnim eine Zonierung der Niederschlagsgebiete. Ähnlich einem Gebirge wirkt der Hohe Barnim im Osten als Regenstauer. Westlich davor gibt es die meisten Niederschläge und im Regenschatten ist das Oderbruch vom Niederschlag her eine Trockenregion.

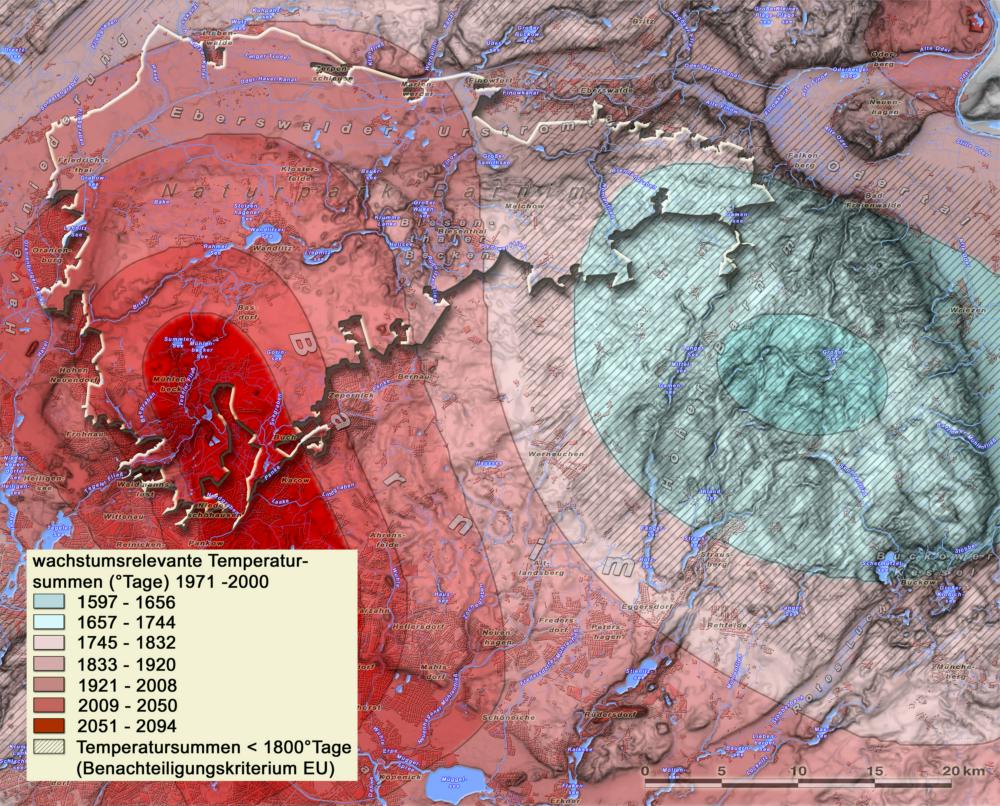

Wachstumsrelevante Temperatursumme 1971–2000

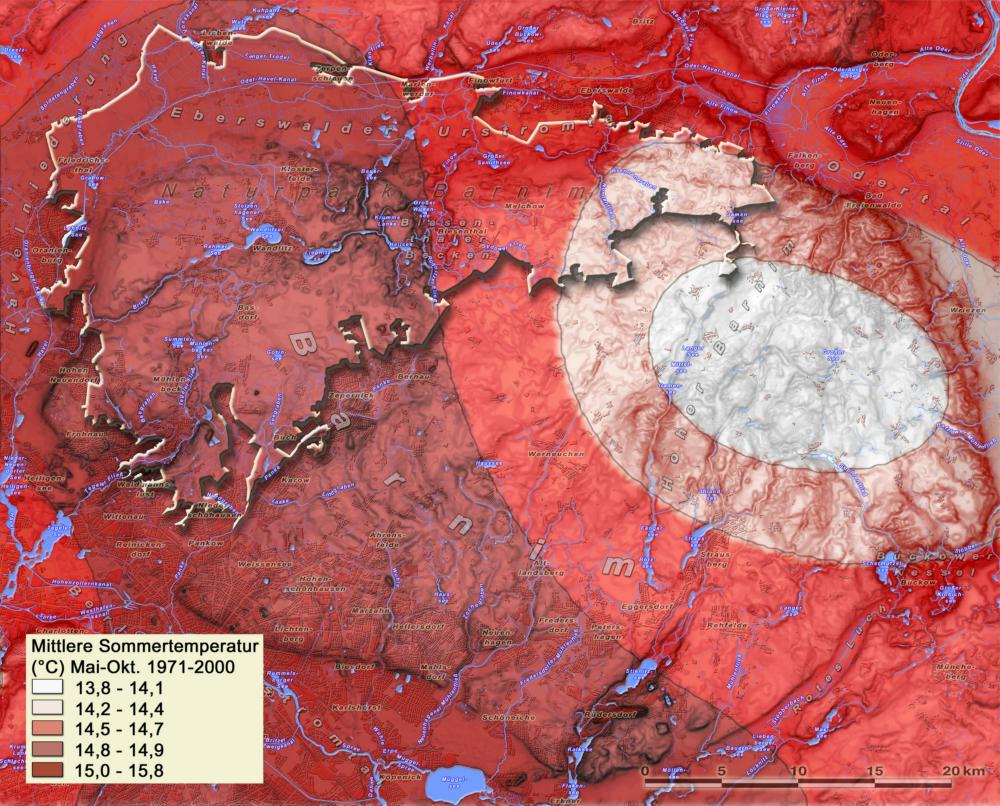

Mittlere Sommertemperatur

Auch die mittleren Sommertemperaturen des Barnim sind höhenabhängig. Die wärmsten Bereiche liegen in den umgebenden Talungen von Oder, Havel, Spree und dem Eberswalder Urstromtal – am kühlsten ist dagegen auf den höchsten Bereichen des Hohen Barnim.

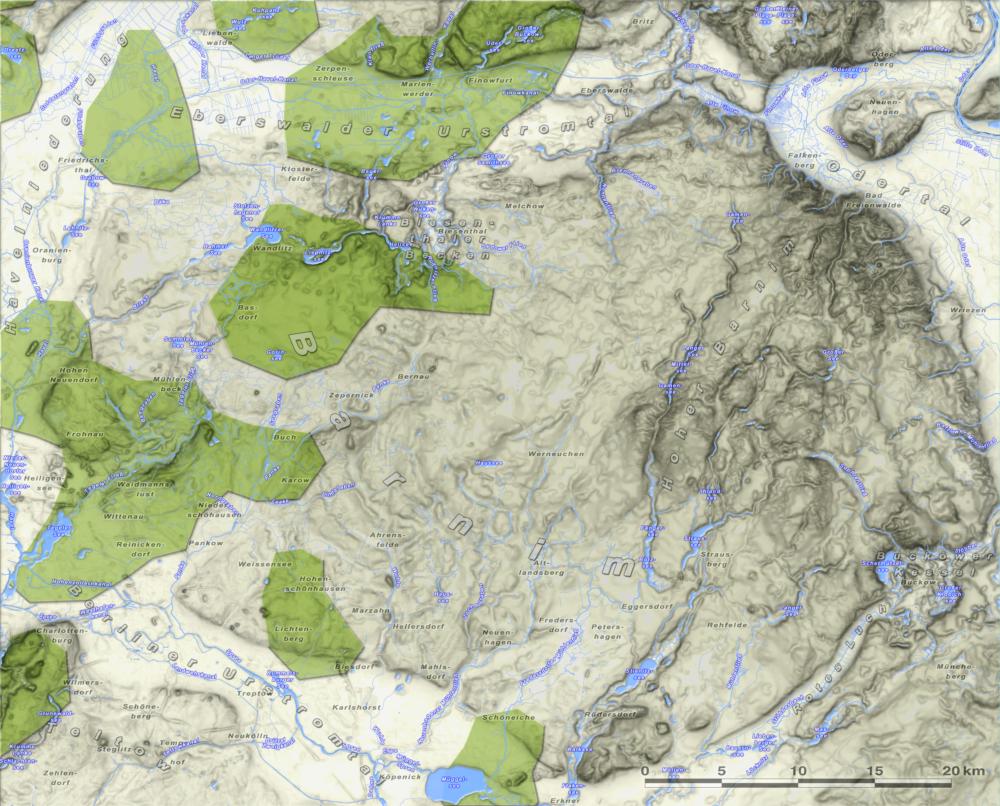

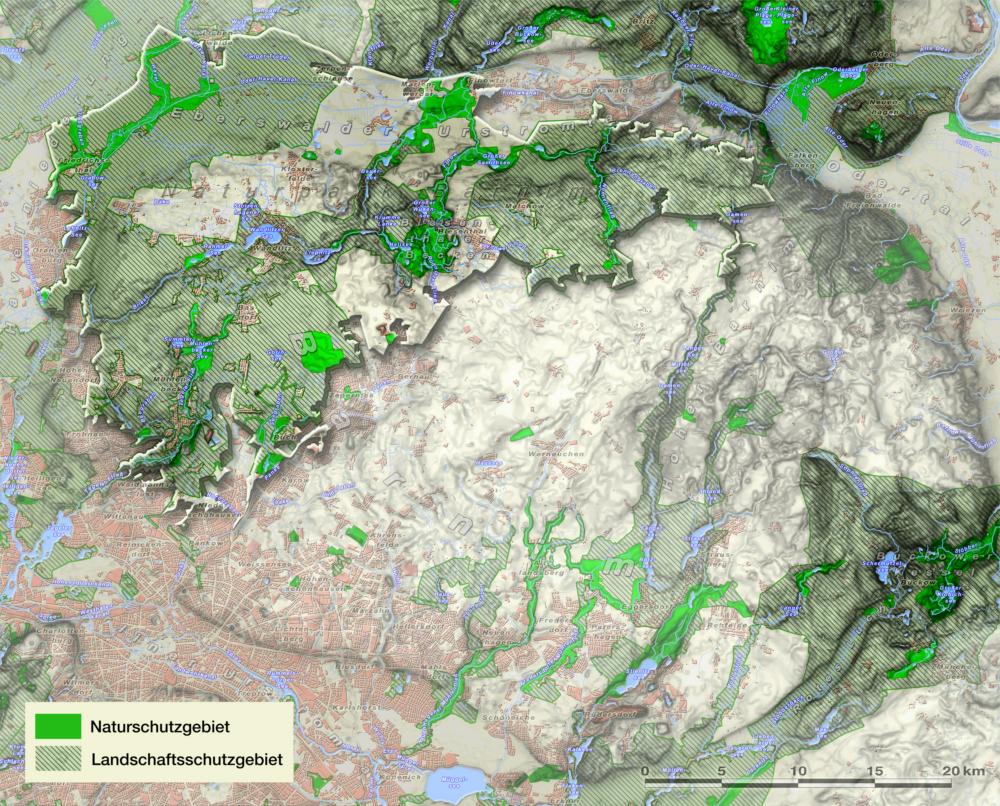

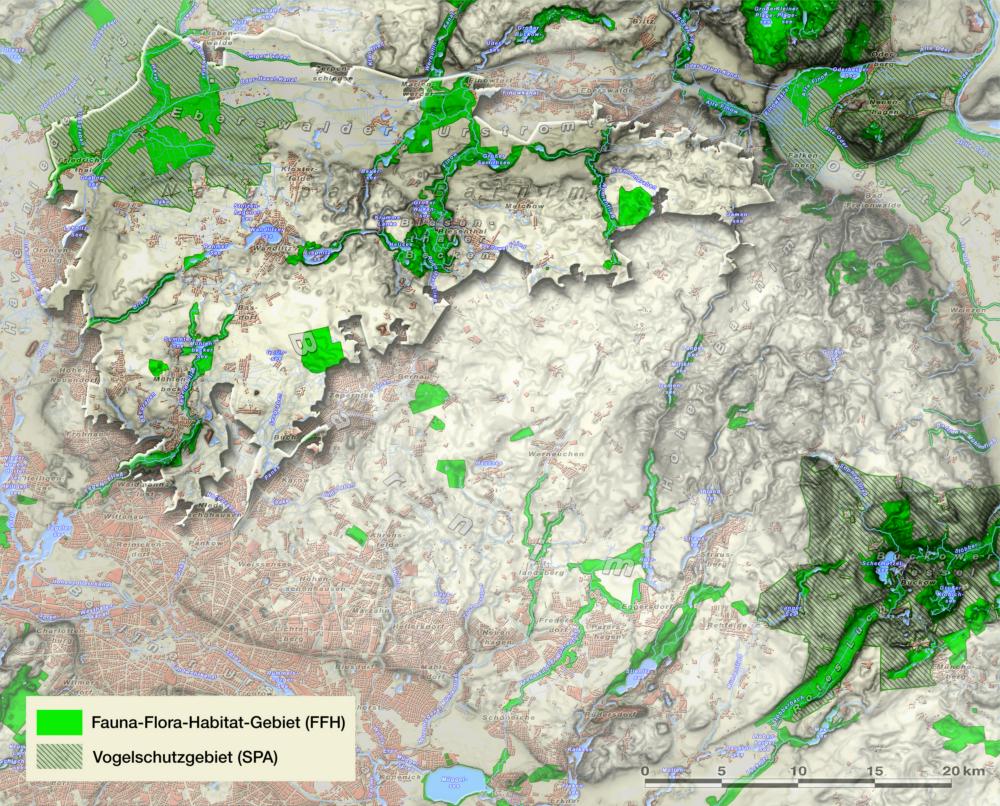

Schutzgebiete

Der Naturpark Barnim gehört zur Familie der 15 brandenburgischen Großschutzgebiete. Er wurde zum Naturpark, weil mehr als 50% seiner Fläche Natur- und Landschaftsschutzgebiete (NSG und LSG) sind. Zudem sind Gebiete durch das ökologische Netz NATURA 2000 unter europäischen Schutz gestellt. Grundlage dafür sind die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH) sowie die europäische Vogelschutzrichtlinie (SPA).

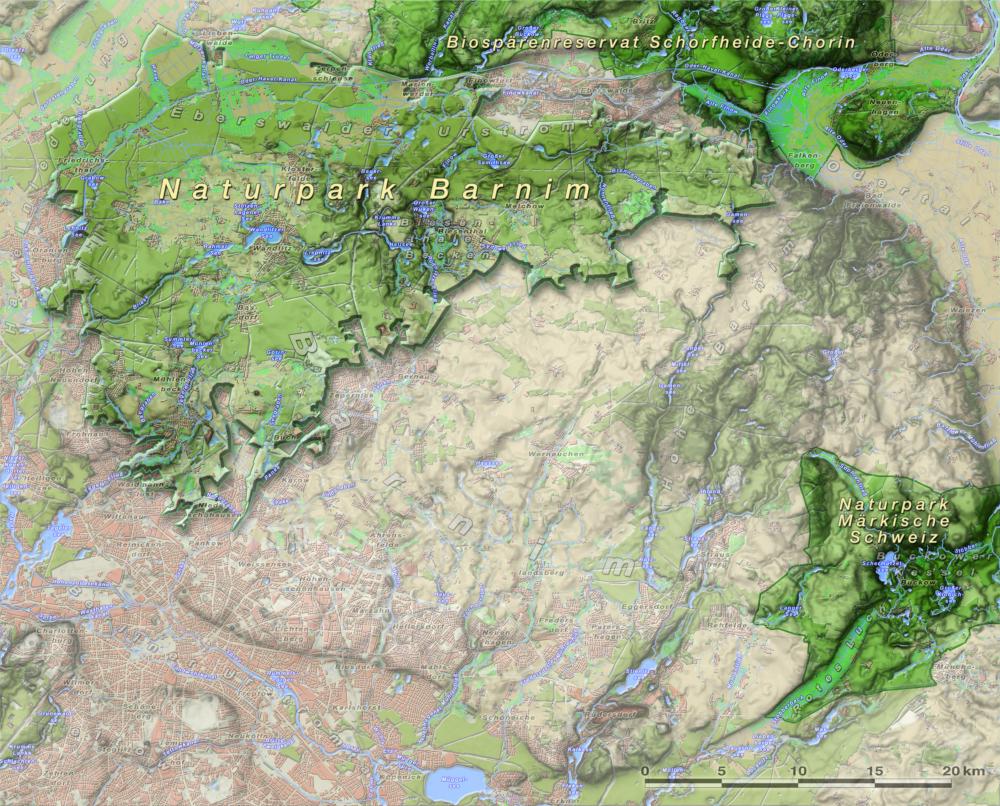

Großschutzgebiete

Der Naturpark Barnim ist Bestandteil der Familie der 15 Brandenburger Großschutzgebiete. Dazu gehören ein Nationalpark, drei Biosphärenreservate und 11 Naturparke. Unmittelbare Nachbarn des Naturparks Barnim sind der Naturpark Märkische Schweiz im Südosten des Barnim und das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin im Nordosten.

Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete

Der Naturpark ist reich an wertvollen Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten. Daher sind ca. 9% seiner Fläche als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Der Naturschutz hat hier Vorrang vor allen anderen Nutzungsformen. Gut 68% der Naturparkfläche sind als Landschaftsschutzgebiete festgesetzt. Natur und Landschaft sollen hier erhalten oder in ihrer Leistungsfähigkeit wieder hergestellt werden.

Natura 2000 – SPA- und FFH-Gebiete

Die Sicherung der biologischen Vielfalt innerhalb der EU soll durch das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gewährleistet werden. Im Naturpark sind dazu rund 12% der Fläche als Fauna-Flora-Habitat Gebiete (FFH-Gebiete) und ca. 13% als Vogelschutzgebiete (SPA-Gebiete) ausgewiesen. Die Schutzgebiete sind mitunter deckungsgleich mit den Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten.

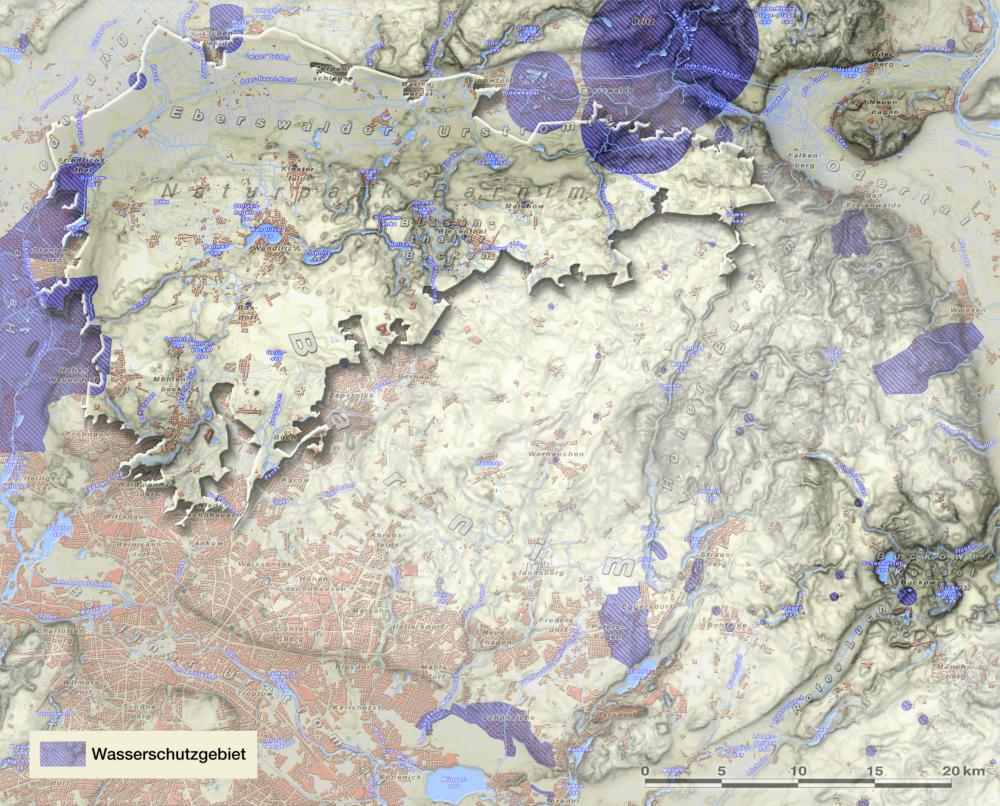

Wasserschutzgebiete

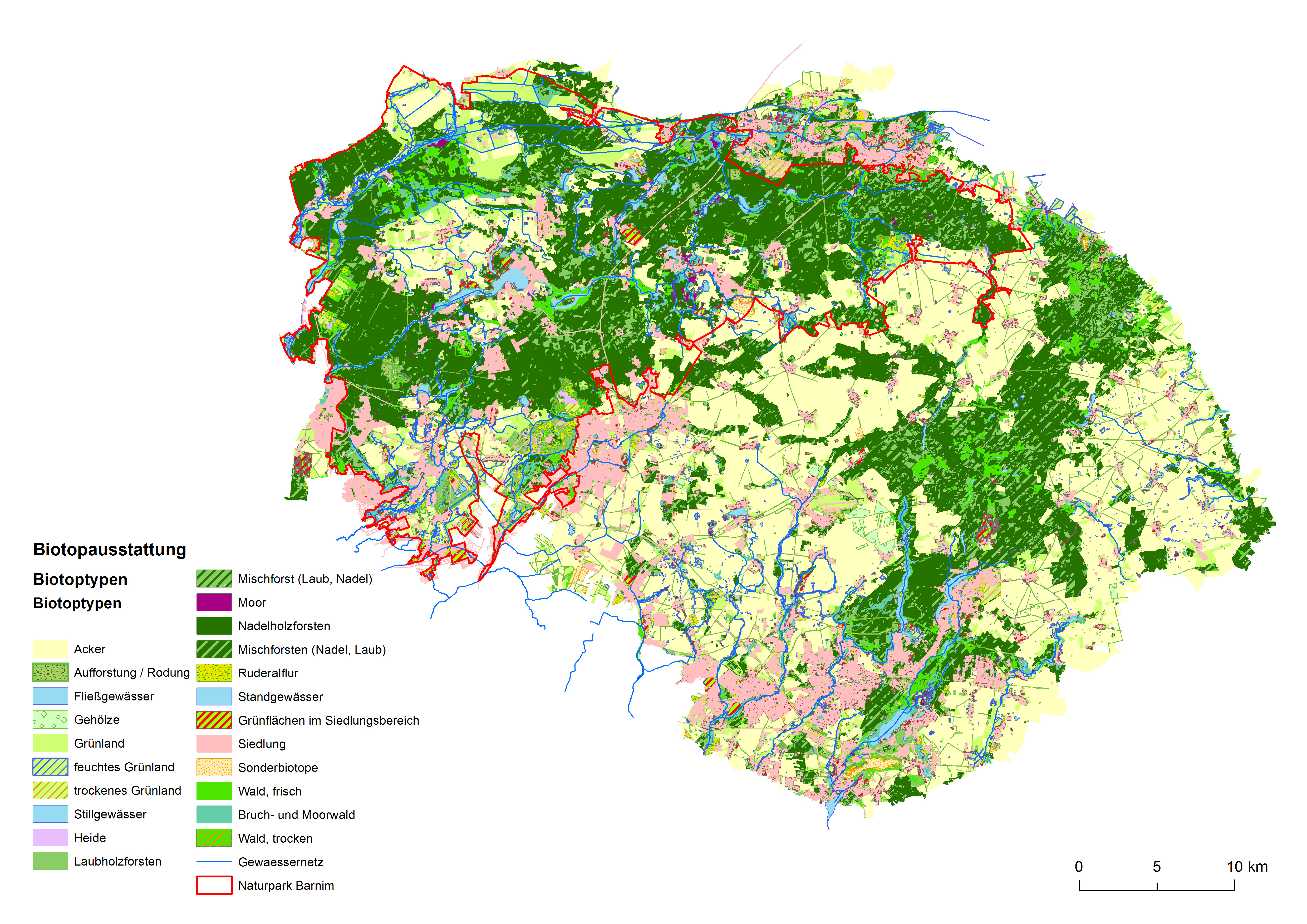

Biotope

Der Barnim im Überflug

Der Film zeigt den Barnim in einer deutlich überhöhten dreidimenisionalen Darstellung im Überflug, wobei insbesondere die große Vielfalt der Oberflächenformen deutlich hervortritt.